蔡襄须长且美,人称“美髯公”。在热播的宫廷大剧《清平乐》里蔡襄到宫内和几位大臣一起与官家议事,就在蔡襄长篇大论评论辩论治国之道时,宋仁宗却盯着他一脸茫然,看到天子已经走神的蔡襄,便大声叫醒入迷的官家,并向官家提问,“臣是否有何失落仪之处?”官家被惊醒往后,自己回过神来笑了笑,看着蔡襄说:“听说你由于胡子很长被称为美髯公,那我想知道你睡觉的时候胡子是放在被子表面呢?还是放在被子里面呢?”这一问,把蔡襄也给问住了,当天晚上回去睡觉的时候,弄得蔡襄一晚上胡子怎么放都不得当,整整折腾了一晚上没睡着。实在这一桥段,并不是电视剧捏造的,宋朝蔡绦的《铁围山丛谈》中就记载了这个故事。

但说到蔡襄,比胡子更出名的,是他的书法。蔡襄与苏轼、黄庭坚、米芾,共称“宋四家”。对付前三位史上少有异议,但是蔡襄却一贯惹得后世学者辩论不休。有一些人认为宋四家中的“蔡”原来该当是蔡京,后人不齿其为人,以是把蔡京换为蔡襄,并认为蔡襄的艺术造诣在蔡京之上。但蔡襄能入“宋四家”绝不单单是靠人品。蔡襄是宋代中期书坛最有影响力的书家之一,其书法五体皆能,其独创的“飞草”个性张扬,畅快淋漓。《宋史·蔡襄传》称其:“襄工于书,为当世第一。”

宋徽宗曾经评论说:“蔡君谟书包藏法度,停蓄锋锐,宋之鲁公也。”盛时泰《苍润轩碑跋》中说:“宋世称能书者,四家独胜。然四家之中,苏蕴藉,黄流丽,米峭拔,而蔡公又独以憨实居其上。”和同时的士人书法比较较,苏轼评说他的各种书体云:“行书最盛,小楷次之,草书又次之,大字又次之,分、隶小劣。又尝出意外飞白,自言有关心翔龙舞凤之势,识者不以为过。”古人评书先评人,蔡襄对颜鲁公人品切实其实定使得蔡襄向颜靠近,取法于颜,对古法的崇尚使得蔡襄的书法继续大于创新。

他认为必须遵照“法度”才能在书法创新上寻求更高的打破。蔡襄的创作正是践行了这一书学思想。蔡襄看重法度,但又不拘泥于法度,而有自己的美学主见。蔡襄是书法由唐人“重法”向宋人“尚意”转变期间主要的过渡性人物,他为尚意书风的涌现奠定了良好的根本。他在书论中言:“学书之要,唯取神、气为佳。”他强调学书要追求书法的神采,追求书法的精神气质。

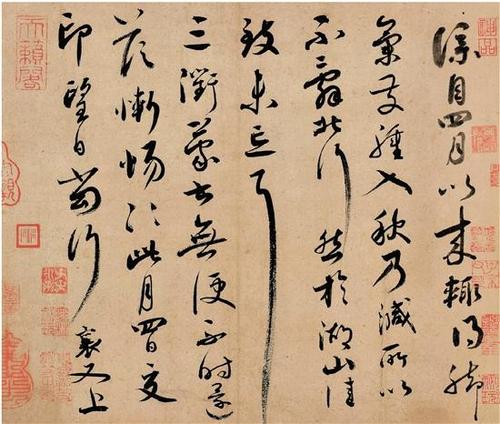

从蔡襄的传世行草书书信《脚气帖》可以看出他在书法上的打破与创新。书信是生活中最为普通随意的书写办法,最随意马虎将艺术与生活相结合。此帖是蔡襄49岁时书,效法晋唐,草中参行,自成一家,随意率性伸展、个性张扬,独特的笔法极大地增强了作品的视觉效果。此帖反响了自然的意趣和深厚的书法功力,通篇别开生面,圆浑静穆,落笔自然,中锋运笔,提按光鲜,笔法精妙,行笔流畅,清秀圆劲之中有遒美之态,笔笔严谨而富故意趣。既合于魏晋之韵,又呈现出恬淡的个性,有一种难得的散漫,这既源于蔡襄独特的审美履历,也是他在书法艺术上的大胆打破。这是他在对晋唐书法交融贯通根本上的升华,是中庸思想影响下书法审美的表现,既看重法度,而又不失落意趣。此帖是蔡襄行草书佳作。苏轼赞其:“资质既高,积学深至,心手相应,变态无穷,遂为本朝第一。”苏东坡推崇蔡襄为宋第一,既是出于朋友情意,更是对他书法古意的推崇。

《脚气帖》布白宽绰,疏朗有致,字距与行距组合疏密相间,字势与笔意彼此呼应,神完气足。开篇以规范的行书落笔,而后写到“不辞北行”却行笔渐快,透露出作者的殷切心情和身体有所好转后的喜悦之情。当写到“未忘耳”三字,“耳”字飞白,渐行渐放,节奏抑扬明显,作者的感情达到了顶峰,一气呵成、激动不已,而后又逐渐回到了现实的生活。轻松舒缓、抑扬抑扬,或亲切自然或激情亲切旷达,无不像一首热烈的旋律,歌颂着生活的惬意。在宋四家中,蔡襄是最得魏晋气候的人,他将二公法帖真切地表达在日常书写中。蔡襄《脚气帖》以草书“达其脾气,形其哀乐”。一个聪明透顶,体察时势、谨于法度的人,一旦存心笔墨,自然会成果非凡。

蔡襄用笔圆润,结体较为宽博,笔画厚重,书法风格在继续唐法的同时又追求魏晋的萧散简远,既严谨又有洒脱,表示中和之美。蔡襄的书法作品正好是其书法理论所倡导的重神气、追晋风、尚秀美、求洒脱的表示。蔡襄能以己意将晋、唐人书融为一体,不拘一法而法清闲,从而达到更高的境界。

蔡襄作为中国书法史上的主要书家,在宋代初期书坛一片混乱的情形下,他的涌现冲破了宋代书坛混乱的局势, 为宋代书坛的发展做出了贡献。长于学古,谨守门户,蔡襄是沟通晋人法度与宋人意趣之间的桥梁。他在中庸思想影响下既重视传统,又敢于创新,表示了他“中和”的人生聪慧。