事实上,这才是古代的真实环境,那时候没有日光灯,白天全靠自然采光,晚上只能靠油灯,再加上蜀汉山区较多,房间里可不便是黑黢黢的嘛,那些把古代房间拍得跟五星级酒店一样亮堂的电视剧才是有问题的。

再有一个是用饭的细节,三国期间没有那么多菜肴,古人用饭都很大略,普通人用饭的用具也比较粗陋,如果冯膺、荀诩他们身在西蜀吃个辣椒炒肉那才是有问题的。

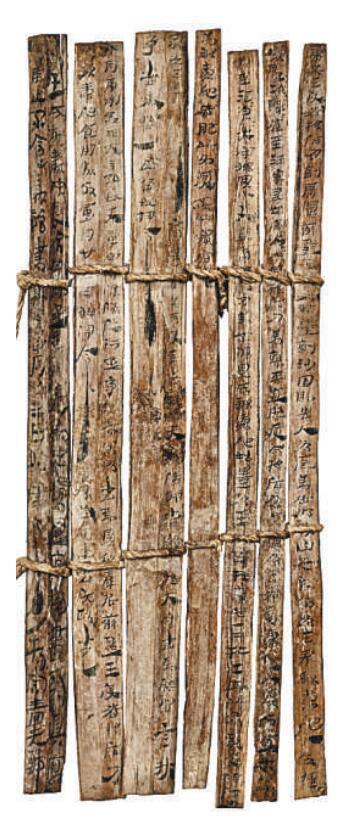

然后,还有不雅观众提出了另一个比较故意思的问题,《风起陇西》里为什么涌现了那么多的竹简和木牍?要知道,早在东汉中期的公元105年,造纸术就已经得到改进并推广了。

没错,在《风起陇西》里,诸葛亮、郭淮这些蜀汉曹魏的高官看的书和报告都是用竹简做的,郭刚、陈恭、荀诩这样的中级军官写报告也用竹简,李严这样的大将军和冯膺这样的情报机构大佬不论是写奏折还是写密信也都是用木牍。

《风起陇西》的历史背景设定是三国初期,详细是诸葛亮第一次北伐和第二次北伐之间的故事,大致韶光是公元228年到229年,当然,剧情里也融入了第三次北伐和第四次北伐发生的一些历史典故。

根据史籍记录和考古创造,早在西汉期间,我国就已经涌现了用麻质植物纤维造的麻纸,最著名的便是“灞桥纸”。到了东汉汉和帝期间,宦官蔡伦改进了造纸术,制造出了“蔡侯纸”并将造纸流程和方法上奏天子。

公元105年,汉和帝敕令推广蔡伦的“蔡侯纸”造纸法。

到《风起陇西》故事发生的228年,“蔡侯纸”造纸法已经推广了一百多年,从蜀汉曹魏的高层到中层,为什么还都大量采取竹简和木牍?

这是不是《风起陇西》剧组的制作不严谨,道具穿帮?

还真不是,这不仅不是穿帮,反而反响了《风起陇西》剧组在道具上的严谨。

蔡伦改进造纸术后,“蔡侯纸”造纸术虽然得到了推广,但在全国范围内还没有形成规模。

到了汉灵帝和汉献帝期间,著名书法家和造纸家左伯在“蔡侯纸”的根本上再次进行改良,制造出了当时最好的“左伯纸”。

虽然在当代的历史书中,左伯的名气和蔡伦无法相提并论,但在古代两人险些是齐名的,唐代墨客李峤有首诗《纸》里是这样写的:妙迹蔡侯施,芳名左伯驰。清朝乾隆天子也写过诗《纸》:不知有汉蔡伦合,漫数唯莱左伯嘉。

虽然左伯纸在东汉末年很受欢迎,但却生不逢时遇上了黄巾大叛逆和之后的群雄混战,纸张的利用不仅没能进一步推广起来,反而倒退回去了。

在三国期间,不论是蔡侯纸还是左伯纸都没有办理几个现实问题,一是防蛀防虫防潮,二是便于保存,三是大规模制造,随意马虎得到,四是价格低廉。

此外,三国期间的人还没有形成用纸的习气,《三国志·魏·陈思王植传》中有这样一段话:“功铭著于鼎钟,名称垂于竹帛”,三国期间的人更乐意把大事和极其主要的话刻在钟鼎上,把其次主要的书信、诏令和档案书写在竹简和帛书上。

新鲜事物的推广和遍及是须要韶光的,我们不妨举个例子,第一辆当代汽车出身于1886年,可以大规模生产且廉价的福特T型车出身于1908年,而直到二十一世纪,汽车才真正走入我国大部分家庭成为大众消费品,可见,汽车从出身到我国遍及用了上百年韶光。

东汉开始推广“蔡侯纸”造纸术是在105年,到诸葛亮第一次北伐的228年也不过只有一百多年,而且竹简木牍最早起源于商代,千年运用的巨大惯性还不能让纸张很快取代竹简木牍。

因此,三国期间并不是没有纸,而是用纸的地方很少,大部分人利用的还是竹简和木牍。

在《风起陇西》里,我们看到司闻曹的公函、档案、命令以及各个官员的“名刺”依然采取竹简木牍,这是非常符合历史原貌的。

尤其值得一提的是冯膺发送情报的木牍,一看那个形状就知道,那该当是剧组从博物馆里得到的思路,汉代确实有那种形状的木牍和包装办法。

此外,蜀后主刘禅给李严的密旨“衣带诏”(该当是虚构的),李严写给柳莹的情诗都是用的纸张,这也符合当时纸张用量小且用场分外的习气。

要知道,当时的纸张比起竹简木牍来并不随意马虎保存反而很随意马虎毁掉,因此密诏、情诗这种多少有些见不得光的东西用纸张来写也就可以理解了。

那么,纸张到底是从什么时候开始在我国遍及和盛行的呢?

西晋著名文学家左思有一部名作《三都赋》,写作完成后在当时引起轰动,于是涌现了一个针言“洛阳纸贵”。

《三都赋》大致于公元280年写成,解释在西晋期间上流社会已经开始遍及和利用纸张。

东晋期间,医药学家葛洪在炼丹时发明了黄麻纸,也便是用黄蘖汁感化纸张,从而得到了可以防虫防蛀的黄麻纸,大大提高了纸张的利用寿命。

公元403年,东晋权臣桓玄篡位后敕令朝廷诏书、档案等文件全都采取黄麻纸,从官方角度确立了纸张的推广和遍及。此时间隔蔡侯纸开始推广已经由去三百来年,间隔《风起陇西》所处的诸葛亮第一次北伐也过去了近二百年。

从考古学角度讲,也便是从两晋南北朝开始,竹简木牍的出土数量涌现了断崖式下滑,证明纸张在当时已经得到了非常大的遍及。

三国期间正好处在竹简木牍利用的末期同时也是高峰期,《风起陇西》里涌现大量竹简木牍也是再正常不过的事情了。

综上,《风起陇西》虽然在台词上有很多当代化的内容,但该剧不论是在摄像、服装、道具还是扮装上都非常看重细节,从而拍出了一部非常有历史厚重感的古装谍战剧。