中国是全天下最大的机器人市场,“中国制造”转型“中国智造”,为机器人深度运用供应了大量场景。新时达电气的实践,代表了上海企业不断适应新技能趋势、加快形成新质生产力的探索,也为智能制造如何更充分地开释潜力供应了一个故意义的提示。

井井有条的“机器工人”

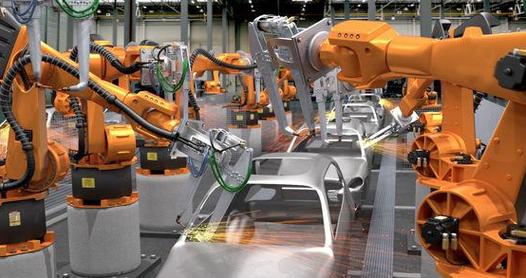

走进新时达电气位于嘉定区的机器人车间,能立即体会到一种特殊的科技气氛。流水线上,几个“机器工人”相互协作,将各种零部件装置成完全的机器人。相邻的仓储物流区,根据生产进度,环形分拣仓内的机器人能自动从货架上取下所需零件,交给物流机器人小车,由它送到工位。另一边还有一大片区域,被隔成几十个“小间”,每个小间里都有一个新下线的机器人自觉地重复各种规定动作,完成出厂前的质量自检。

这个约2万平方米的车间,看起来忙劳碌碌,但真正的工人寥寥无几。据新时达电气总裁办主任张镇奎先容,上海的这家工厂里,共有3条生产线,两条保留了工人,一条文是探索性地试点让机器人造机器人,总体上,一线人手目前不到10人。自2020年投产以来,成效不断显露。在自动化技能的赋能下,全体车间实现了每年1万台的设计产能,但用工量比传统的手工作业减少80%,单位面积产出效率提升30%以上。

让机器人替代人参与制造,收益不仅在于提速。由于机器人在事情中可以严格按参数完胜利课,而不像人会有状态起伏,因此,机器人加工的产品,性能同等性相称高,换句话说,质量更加可控。新时达电气的机器人产品,出厂前一次性通过率因此有明显上升,这也进一步提升了企业竞争力。

“十年磨一剑”转型智造

新时达电气创立于上世纪90年代,起初专注于电梯掌握系统的研发制造,并发展为该领域的“隐形冠军”。2010年,新时达电气成为A股上市公司,而后开始向机器人和智能制造领域拓展,以十年磨一剑的精神研发机器人干系核心技能,终极跻身海内该行业的第一梯队。

新时达电气的这一转型,可以说是在剖析未来趋势后的先见之举。张镇奎说,中国拥有弘大的制造业体系,但因越来越多年轻人阔别制造一线,企业遭遇招工难、用工贵问题。十多年前,新时达电气希望通过发展智能制造和机器人技能,找到有效的应对之策。

新时达电气的上风在于运动掌握技能,这也为其开拓机器人业务供应了强大的先天上风。自2010年以来,新时达电气共为研发投入超过20亿元,形成了大量专利等知识产权。目前,新时达电气拥有超过1000名研发职员,占员工总数约40%。其机器人产品已在汽车、新能源、消费电子、金属加工等多个行业形成规模化运用,并成为富士康、海尔等“工业4.0”灯塔工厂的主要互助伙伴。

便是在这个过程中,新时达电气自然而然地将机器人技能和智能制造落地自家工厂。事实上,在电梯业务板块中,新时达电气也将自研的智能制造技能深入运用,这使得其电梯掌握系统工厂同样入选了上海市级智能工厂。

“机器人+智造”助力家当升级

不雅观察新时达电气的智能工厂,一个很主要的视角便是跳出“解放人手”乃至“机器造人”,从更宏不雅观的角度看待智能制造给制造业带来的深层影响和巨大代价。

确切地说,新时达电气不仅是一家机器人制造企业。过去十年,他们在智能制造家当链的各个环节——信息、掌握、驱动、实行等,进行了全方位布局,并与一批高下游互助伙伴共同构建家当生态。

新时达电气在发展智能制造时,一贯秉持“三不”原则——不在掉队工艺根本上搞自动化,不在掉队管理根本上搞信息化,不在不具备网络化、数字化的根本上搞智能化。

张镇奎阐明,要想充分发挥机器人和智能制造的潜力和代价,企业不仅要在生产线上推进自动化,更要让企业运营和管理同步实现数字化、智能化。为此,新时达电气在自家工厂打通了内部“信息孤岛”,以数据为主线,将各部门、高下游企业串联起来。客户下单后,系统可以自动根据订单安排产能,合理安排采购和库存,并将终极的市场反馈与生产过程数据结合起来,辅导研发和制造,从而形成闭环……所有这些实践和履历,加上技能积累,汇聚成为智能制造的整体化能力,不仅帮助新时达电气机器人工厂脱颖而出成为上海市级标杆,更让它成为一家精良的智能制造办理方案供应商。

通过全流程的智能制造,新时达电气给客户带来不少“意外代价”,也孕育出新机会。比如,有一家客户原来只是想引入机器人提高自动化水平,但投产创造,由于智能制造能敏捷地应对市场变革,他们每年可减少库存数亿元。另一家工厂受益于“机器工人”的稳定表现,每年的售后维保本钱因此大幅降落2/3。此外,由于制造全流程实现了数字化,有家化工行业客户正打算和新时达电气一道,通过制造大数据进一步优化工艺。

当前,我国正处于机器人发展历史上的最佳期间。作为行业领先者,新时达电气希望捉住这一机遇。张镇奎说,通过高品质的技能、产品以及对家当链的深入理解和严密做事,本土机器人企业完备可以在激烈的竞争中形成差异化上风,并在未来赢得更多发展空间。