今年品牌出海又开始被热炒,我们基金投资的店匠也遇上了独立站的爆火。不只是独立站,从CRM到Chatbot,从支付到MCN,这几年消费出海发展之迅速令人笃信未来还有更大的风口。

我也想用一系列文章回顾一下,我七年前加入一家中国上市企业的北美分部,和许多战友一起在北美奋斗品牌出海的经历。在这些文章里,我将会cover以下的话题:

仍旧记得这七年里很多动听至深的瞬间,记得许多跌跌撞撞的前行。靠出海的各位前辈领路,一起走到现在,我尽可能的记录当时的真实经历和想法。我们开始吧。

在好孩子北美期间,我们团队用几年的韶光做出来了两个自主品牌:一个中高真个品牌GB,在当时入驻美国最大的母婴连锁门店BabiesRus,一个低端品牌Urbini,入驻沃尔玛。其余集团并购了一个美国品牌Evenflo和一个欧洲品牌Cybex,这四个品牌在欧美市场齐头并进,构成了品牌出海的战线。

这是一点一滴的品牌培植,团队用过并购、Trade show、Blogger、电商等平分歧的手段,也投入了很多的成本,不过我以为要讲这些手段之前,还是该当结合这之上的中西对付品牌的格局以及理解的不同,我认为这也是目前谈中国品牌出海路径的根本。

一、格局:品牌是垂直维度,出海是横向维度

中国大量消费品开始在这几年做密集的出海,而反向来说出海只是品牌计策的一个方向,在企业逐利与发展中,还有线上化、下沉、产品拓展等多个方向可以走。

不只品牌和产品是两码事,品牌和出海更是两码事;这两条线的交错,构成了目前的品牌出海格局,我们来回顾一下:

1. 国牌依旧在挣扎

品牌是一个与大多数人生活非常贴近的观点,彷佛每一个人都能或多或少的听过一些国牌、奢侈品、外洋品牌的谈论,比如波司登和大鹅的故事。

民族企业家咬牙切齿的说人家胳膊上贴个圆标比我们多卖5000块钱,国人也多年以为国际大牌便是比国牌好。这当然也有各种产品质量、营销、生理上的缘故原由。

这是我们要承认的现实,国牌仍旧在挣扎,很多企业在海内的品牌计策仍旧不是很顺畅。在今年我们看到消费的大热,许多中国新品牌的呈现。但是真正想打破这个局势,大家也知道须要花良久的韶光。

这种长久以来的影响也影响到了中国品牌在外洋的计策,自己的地盘都做不好,谈何到外洋去?以至于早期出海消费品企业大多都是用“买外洋大牌”(买到的还大多是二流的),结合产品线打破、供应链盈利输血支撑的办法推进品牌计策,对自己的品牌不自傲。

2. “品牌出海”还是“出海做品牌“?

如果不说买,只说自己做品牌,那么另一个有趣的征象就涌现了:我们看中国过去在外洋做大的品牌有很多的单一品牌外洋扩展,他们在外洋主打的品牌是一个统一的品牌,都想成为苹果或者适口可乐;这也是中国超强的产品导向思维决定的,产品差异化上我们可以做到极致。

一个手机到了东南亚可以定向开拓美颜相机,但是品牌上我们并不愿做差异化去做一个新的;这种打法有其优点,适宜中国强供应链,强产品的特点,只要本地发卖团队强就能迅速铺开。其成功的代表是Oppo、格力、遐想等等,国代都是“一方诸侯”。

单一市场的国代能力强,资源丰富,迅速打下市场霸占率。如果没有得当的团队,则无法扩展。而且在冲破国别更大的环球化,尤其是文化背景不同的市场时会碰着瓶颈。

这种模式适宜资源和能力超强的头部企业,如华为。但是对付大量中小出海企业在海内也没有成功的品牌,谈何出海?

随意马虎陷入东施效颦,毕竟成为“适口可乐”毕竟太难。好孩子在初期也是做“好孩子”本品牌出海,但是事实上创造这种策略只能拿下较低维度的新兴市场,在北美不好使,这也是之后我们在北美走了新品牌和新产品道路的直接缘故原由。而中国出海人,也开始探索“品牌出海”和“出海做品牌”之间的高下之辨。

二、亲历中西品牌打法的不同

造成以上格局的缘故原由有很多,人才构造、供应链上风、品牌的理解,乃至措辞文化等等,有很多大家系统的剖析过。

我们也经历过永劫光的破局摸索,和大家分享一些过去的经历:

1. 第一关,破除对品牌过度的神化崇拜

国牌长期的低迷久而久之形成了我们对外洋品牌的一种过度的敬畏心。

企业认为国际品牌是一件门槛很高的事,必须要大投入或者只能买外洋品牌;媒体也总讲星巴克花大价钱请咨询公司设计圣诞杯、华为花大价钱到处在欧洲包机场墙面广告这一类故事,很多企业到陌生市场除了费钱无从下手。

我认为这是品牌出海在互联网出海和独立站涌现之前一贯相对困难的紧张生理层面缘故原由。

在好孩子出海的初期,团队包括我都是抱着这种心态的。以是好孩子从代工OEM到做品牌积累了20年,一定要有足够的干粮,做好万全的准备。但是,和欧美团队互助一段韶光往后,一次品牌营销活动让我们的认知完备旋转了过来,最少让我个人明白了做品牌不是一件那样神秘的事。

好孩子在2014年并购了德国新锐品牌Cybex。当时Cybex的创始人CEO,Martin Pos成为了好孩子之后环球品牌的设计者。这位风格很像Elon Musk的德国人也是一个富有想象力的创业者,一贯在打破着行业的边界。

Martin加入公司不久,搞了这么一件事:他带着自己的媳妇,雇了几个欧洲的模特和拍照师,推着童车跑到威尼斯,搞了一场旅拍,发了发instagram。在那时的我看来,这便是一场“假公济私”的旅游。只是拍了拍他们的生活,露出了一下威尼斯广场。更神奇的是,全体拍摄中,Martin一个小孩的模特都没有要。要知道我们的产品是童车!

我当时的第一觉得便是玩着就把钱赚了,这事也太好做了吧,而且欧洲人怎么这么不敬业,嫌麻烦婴儿模特也不请(要知道Baby model非常麻烦,很难掌握效果让他们不哭,一样平常要请好几个备选本钱很高)。但事实上,这一场所谓了Cybex品牌推广事情在当年业内掀起了不小的波澜,让Cybex成为科隆展上的明星。

在后来与团队沟通,我也与Martin聊过这一段经历。事后回忆,他很多对付品牌的事情很大略,但是也很超前;比如说他要把童车推到圣马可广场上去,比如说他利用当时实在并不是为人熟知的instagram。

最有趣的是我问他:“为什么你不请小孩模特?” Martin给我们回答说:买童车的人是父母。不须要拍到小孩,你只须要给他们展示你推车子往后是个什么样;以是在Cybex的广告里,有穿着风衣在街头喂鸽子推童车的父母,有全身纹身大花臂推童车的摇滚父母,便是没有小孩。这统统在我们看来是那么的冒天下之大不韪。但是在他的角度,这便是欧洲的生活。

我第一次真正意义认识到,品牌的构建实在没有什么神秘的,便是一种对生活办法的定义,情绪的联系,通过Instagram这样的得当的渠道,传达给得当的买单人,可能便是一场旅游。

2. 用品牌差异化的立体打法打外洋

我记得读书时候有两个case让我影象很深,一个是瑞士腕表的防火墙计策,一个这天系车Acura讴歌在美国的落地,我大略阐明一下。

如果我见告你Swatch斯沃琪塑料表和名表Breguet宝玑是一家公司生产的你会怎么想,是的,他们都属于瑞士的斯沃琪集团,也是环球最大的钟表集团。腕表恐怕是这个天下上差价最大的品类了,从50美金到100万美金的腕表都是同一家公司生产,如果是同一个品牌那无疑是一场灾害。以是差异化品牌加防火墙计策就应运而生了,也便是用低端产品斯沃琪作为防火墙盘踞市场份额,并用高端产品保持品牌溢价或利润。这一策略几十年来支持了许多国际化品牌的发展。瑞士人在品牌差异化上的故事也写进了商学院的case。

而80年代***在做汽车时将这一计策发展到更近一步,要知道日系车在美国的霸占率是经由其多年的出海才构筑到目前这个绝对主导的成色,基本上日系车也都有差异化的品牌计策;比如丰田和雷克萨斯,尼桑和英菲尼迪,本田和讴歌;而讴歌的出身之初便是一个针对付北美市场的设计,日后从北美走向了天下。

我一贯认为日本50年前的出海有很多值得中国学习或者把稳的坑,而这一越日本出海北美、再出海环球的品牌计策成为了中国所有品牌出海的效仿工具。

当时好孩子Boston分部总部由Chicco的前CEO Greg Mansker掌舵。要说好孩子当时的计策也真的是高举高打肯雇人。说Chicco大家可能不太熟习。我打个比方,就好比现在手机出海把Tim Cook雇来一样;而他在美国的计策之初,就为我们定下了本土定制化品牌和高中低结合的打法。我们做了两个自主品牌,用GB盘踞中高端市场,而用Urbini盘踞低端市场。

团队在相应的品宣渠道,上架场景也做了相应的设计,比如Urbini便是与平民化的沃尔玛结合的防火墙产品。

3. 不为逐利做品牌

很多企业将品牌出海与品牌溢价一起来说,认为有了大牌就能赢利。我认为这个中还是有高下之辨。有一个著名或者是高认知度的品牌,不一定能保持利润。

诺基亚、奔驰这些年的表现不用多说,就连玩具行业内绝对的巨人Lego乐高,也在10年前经历过一段盈利困局,长期的收入和供应链困境险些将他们逼到绝境;乃至在2002年涌现过圣诞战士这样的爆品设计由于供应链跟不上无法供货的乌龙局势。

很多企业在并购之初认为并购了一个外洋著名品牌就万事大吉坐享厚利了。好孩子也并购了美国母婴行业的百年品牌Evenflo,这个品牌在美国基本进驻了所有的头部门店,和十年前的乐高一样。

等我们并购完才创造,当时的Evenflo真的是内忧外祸,设计不出来爆品、渠道不愿意互助、工人

真要指望靠着外洋品牌带我们走,恐怕大多数企业要失落望。

老品牌不一定有高附加值,而做新品牌也很难开始就追逐着高品牌附加值去,所谓的品牌大红的有时性事宜毕竟可遇不可求。我认为品牌出海的根本,还是用品牌精准的定义产品,在用户提高认知度的同时将我们产品与供应链真个上风发挥到极致。

三、中国打法,走向未来

末了,我们须要承认,在这两年中小企业出海越来越多,越来越成功的出海人结合中国企业的特点和上风,发展出来了适宜中国的品牌出海之路,这是我们之后文章所谈论所有内容所在的出海大环境。

1. 差异化品牌的更多呈现

中国运用高中低端不同层级品牌结合的打法将越来越得心应手,已经犹如当年日本出海一样,学习接管了这个观点。服装类、电子类品牌在过去三年内大面积运用这项打法,例如森马在东南亚和欧洲就孵化了五六个高中低本地品牌。上文提到的手机出海中,也有一个有趣的例子:

我记得我第一次去非洲的时候,在埃及街头见到了N多山寨logo,比如Faceboon,Stars&Bucks。一次在路边见到了一个门店,上面的标志是一个巨大的itel,和Intel的设计险些千篇一律,就改了个赤色。在我与同事们回来吐槽的时候,别人见告我,你out了,itel是中国牛逼的非洲出海企业——传音旗下的品牌,而在当时海内鲜有人理解到此品牌。

而传音的出海非洲,为了尽可能全面霸占市场,首先推出Tecno高端手机,之后为了应对非洲市场的下沉,又主动的“自己山寨自己”,做了Tecno的低端仿品Itel;目前,传音在非洲有四五个不同层级和时段的品牌,互为防火墙,市场霸占率超过52.5%,在这片人类末了10亿级以上人口的地皮上妥妥的第一。

2. 产品与品牌,两条线齐头并进

除了西方学到的,我们再聊聊中国比西方熟的。

在行业界紧张有产品盈利和品牌盈利两条主线,产品盈利是通过成熟的产品,成熟的供应链降本钱带来更多的利润,而品牌盈利是通过品牌代价来实现盈利;这背后是产品本地化与品牌国际化佳构化两个话题的照映。在未来我们力争会形成双强的局势,也便是产品盈利和品牌盈利双引擎托举一家企业,我认为这个局势也一定会到来。

但是在目前,出海不同的市场中,我们也每每创造产品盈利和品牌盈利每每并不是一同实现的。很多企业在欧美不挣钱做品牌,而在新兴市场做产品盈利,这是一个可行的现状;其余对中国企业我们已经说过,追求高品牌盈利并不是一个我们特殊善于的路径。

在一段韶光内,我们可能发挥更多的还是在消费自西向东转移的浪潮中,捉住积极崛起的低龄新兴消费群体,在出海东南亚、非洲等市场中,将供应链的上风发挥到极致,这是我们善于的。

3. 互联网给出更多触达消费者的手段

类似Martin说过的,我们不须要孩子模特。乐高也有过“孩子第二,零售商第一”的这种计策(当然这不能广告里明着说,要不就和小米一样杯具了),他们知道谁消费者,谁是最主要的渠道;这在做外洋品牌落地时至关主要,你要知道谁是给你买单的人。

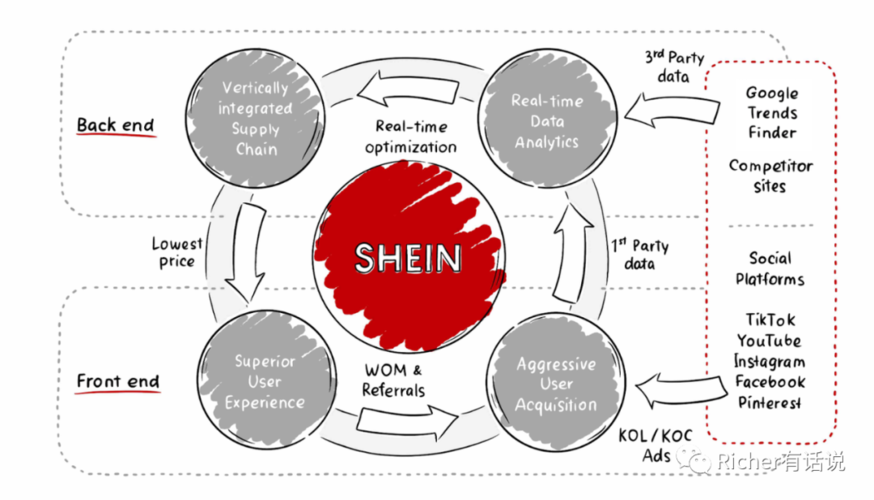

这是另一个中国走在世界前面的领域——互联网出海,TikTok、工具类出海企业、MCN、独立站的出身给了中国企业丰富的渠道和工具触达目标人群。

从这个意义上来说,有互联网铺路,外洋的环境比以前成熟了太多。我们再也不是10年前的无所依仗只能花大钱雇外来的和尚了,有大量的工具供品牌方利用;而中国熟习运营,熟习流量,箭速迭代的办法使得全面的品牌出海,全面超越成为可能。

4. 双循环-出海与中国市场

末了,我们有中国市场。

我们在评论辩论出海时每每忽略中国,或者说把出海和中国市场完备分割来看;但实际上,很多企业做出海已经不是只为了在外洋赢利。

把品牌打造成一个国际品牌后杀返国内,以摆脱国牌在垂直维度上的困境,提高品牌在海内的美誉度,也是一条前辈们创造非常有效的路径,且这条路更适宜新品牌和中小企业。

在海内巨子林立,那我能不能去找片蓝海,弯道超车?

如果把产品盈利与品牌盈利能力通过出海磨炼到极致,在中国也必将有大量的成长空间。

外洋崛起的大疆、安可便是范例,代表着中国3C产品的品牌出海弯道超车之路,大家都很熟习就不多赘述了。

上文提到的传音、包括好孩子的国际品牌,也走在这条路上,这些成功案例值得每一个出海人仔细研究;我认为他们在品牌的差异化、双循环各个角度都是成功典范。

本文由@Richer 原创发布于大家都是产品经理,未经容许,禁止转载

题图来自Unsplash,基于CC0协议