阿秒之于人类,既难以感知,又难以捕捉,但它却对物理、信息科学等多个研究领域都有着极其主要的意义。打开阿秒的大门,微不雅观天下的奇妙正在等着我们。

三位阿秒物理领域的实验物理学家。图片来源:诺贝尔奖官网

走进阿秒的天下

阿秒作为一个韶光单位,1 阿秒=10^-18 秒,这是什么观点呢?一秒中之内的阿秒数,和宇宙出身以来的秒数相同。

图片来源:THE ROYAL SWEDISH ACADEMY OF SCIENCES

更详细地来说,一道光从一间平凡大小房间的一端传播到另一真个墙上,这须要上百亿阿秒。真空中,光在一阿秒内能够提高的间隔大约是 0.3 纳米。

一只小小的蜂鸟每秒能够拍打翅膀 80 次,在人类眼睛看来,蜂鸟的翅膀则是一片模糊的影子。要想得到一张翱翔中的蜂鸟翅膀照片,须要高速拍照以及速率与之相匹配的照明技能的支持。

同样地,在微不雅观天下中,当电子在原子之间移动时,它的位置和能量因此阿秒韶光量级变革的。要想探查电子的运动状态,给电子“拍***”,那这肯定离不开阿秒激光脉冲的助力。阿秒激光脉冲,便是持续韶光在阿秒量级的一个闪光。

阿秒闪光产生的快照。图片来源:Max Planck Institute of Quantum Optics, Thorsten Naeser

它的涌现,推开了微不雅观天下的一道新大门,这意味着人们研究物质构造的能力上到了一个新的层面,根本物理学的研究领域也因此掀起了一股新风潮。

当前,物理学大厦上空飘散着的乌云,阿秒脉冲或许会带来一些转机。

阿秒电子显微镜

打破光学显微分辨极限

想要不雅观察到电子运动带来的电磁场变革,不仅仅须要足够快的闪光灯,还须要分辨率达到原子尺度的显微镜——透射电子显微镜。

电子显微镜能够对不雅观察样品的原子构造进行成像。目前,最高分辨率的电子显微镜分辨率可以达到 0.5 埃(0.05 纳米)。

镁样品的高分辨率电子显微镜。图片来源:wikipedia

早期,人们在利用常规光学系统进行不雅观测的过程中逐步创造了光学系统的分辨率问题。

1834 年,乔治·比德尔·艾里在用天文望远镜不雅观察天体时,创造了由于光的颠簸性而引起的衍射征象。

1835 年,他提出了艾里斑这种光学衍射极限对分辨率限定的观点。1878 年,克利夫兰·阿贝指出光学显微镜分辨本领受到光波衍射的限定,给出了表示显微镜分辨本领极限的公式,指出显微镜的分辨能力受到光的波长限定。而目前的传统光学显微镜,极限分辨率为几百纳米。1924 年,德布罗意提出了电子的颠簸性,这表明电子运动与光波有着深刻的相似性,为电子光学的建立和发展奠定了理论依据。

当时,一众物理学家正由于光的波粒二象性吵得不可开交,德布罗意这一理论的提出更是让物理学界非常热闹。他本人也因创造了电子的颠簸性以及对量子理论的研究而得到了诺贝尔物理学奖。

高速运行的电子能够被轴对称的电场或磁场折射而聚焦,这解释利用电场或磁场能够做成电子透镜,好比玻璃能够做成折射光的透镜。

具备了充足理论根本后,电子显微镜的出身与发展便是迎刃而解。

1931 年,第一台透射电子显微镜面世,它是利用阴极射线示波器改装而来,所成的像放大倍率仅为 13 倍;1939 年,首台投放市场的商品电子显微镜被制造了出来,它的分辨率优于 10 纳米。

早期透射电子显微镜。图片来源:Wikipedia

阿秒电子显微镜:

敲开物理学新大门

“阿秒光脉冲+透射电子显微镜”,这样的组合意味着电子的行踪在阿秒电子显微镜的眼皮底下无处可藏!

图片来源:THE ROYAL SWEDISH ACADEMY OF SCIENCES

2023 年,《自然》杂志上的一篇文章报告了利用阿秒电子显微镜不雅观测激光照射物体时,物体表面电子的运动过程。

图片来源:参考文献[1]

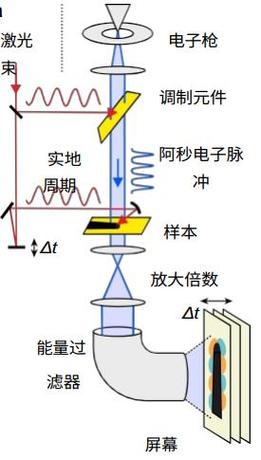

在这一实验中,科学家利用阿秒激光脉冲,将电子束调制成为了一系列韶光在阿秒量级的电子脉冲,脉冲冲击样本后所产生的各种旗子暗记,经由能量过滤器去除噪声后,记录下电子运动所产生的电场照片,进而得知电子的运动状态。

一系列这样的照片叠加在一起,就得到了电子运动的“***”。

电子能量随韶光的变革图像,1fs(飞秒)=1000as(阿秒)图片来源:参考文献[1]

精密丈量电子的运动,实现对其物理性子的理解,进而掌握原子内电子的动力学行为是人们追求的主要科学目标之一。有了阿秒脉冲,我们就能丈量乃至操纵单个微不雅观粒子,进而对微不雅观天下,进行更根本更具有事理性的不雅观察和描述。

结语

仰不雅观宇宙之大,俯察品类之盛。

纵不雅观自然科学的发展进程,不难创造人类对付微不雅观天下的探索从未停歇。在技能飞速进步的本日,我们拥有了更多的手段与工具去开启微不雅观天下的大门。只管探索仍在路上,但微不雅观天下的热闹,终将被人们知晓。

参考文献

[1] Nabben, David, Joel Kuttruff, Levin Stolz, Andrey Ryabov, and Peter Baum. "Attosecond electron microscopy of sub-cycle optical dynamics." Nature (2023): 1-5.

[2] Corkum, P. Á., & Krausz, F. (2007). Attosecond science. Nature physics, 3(6), 381-387.

[3] 戴晨, 汪洋, 缪志明, 郑伟, 张林枫, and 吴成印. "基于飞秒激光与物质相互浸染的高次谐波产生及运用." Laser & Optoelectronics Progress 58, no. 3 (2021): 0300001-30000114.

[4] 黄思远, 田焕芳, 郑丁国, 李中文, 朱春辉, 杨槐馨, and 李建奇. "高时空分辨透射电子显微镜发展与运用." 天下科技研究与发展 44, no. 3 (2022): 392.

[5] 董全林,蒋越凌,王玖玖,等.简述透射电子显微镜发展进程[J].电子显微学报, 2022, 41(6):685-688.

[6] Li, Cheng, Jun-Chi Chen, Xing-Kun Wang, Ming-Hua Huang, Wolfgang Theis, Jun Li, and Meng Gu. "Going beyond atom visualization—Characterization of supported two-atom single-cluster catalysts with scanning transmission electron microscopy." Science China Materials (2023): 1-8.

策划制作

作者丨海里的咸鱼(中国科学院长春光机所光学硕士)

出品丨科普中国

监制丨中国科普博览