海宁鹃湖国际科技城。

在位于海宁鹃湖国际科技城的浙江天通电子信息材料研究院有限公司内,一项抗滋扰、抗辐射的电子产品正紧张研发中。“这项产品长期以来紧张依赖国外入口。我们已完成技能打破,下一步就能投产了。”公司实行院长张瑞标说。

勇闯“国外技能垄断区”的背后,有一个“超级大脑”——全省电磁智能感控与前辈电子集成重点实验室。该实验室由浙江大学海宁国际校区、天通电子信息材料研究院等共同创建,今年7月获批认定,紧张开展前辈微纳集成芯片电磁场等方面的技能攻关。

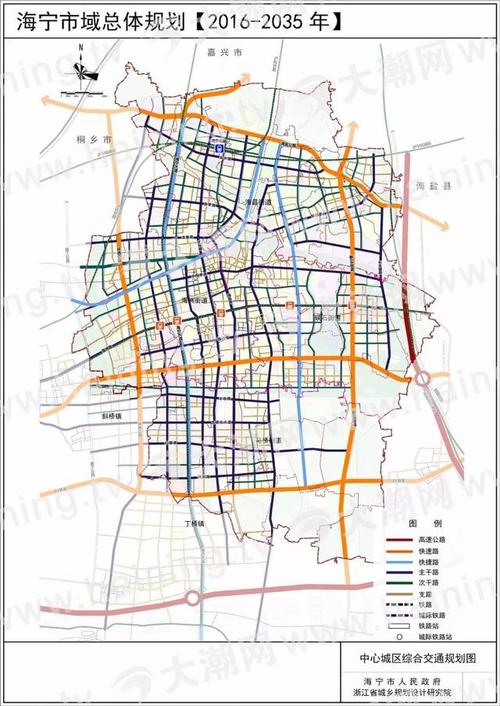

这个省级重点实验室的发展,离不开海宁鹃湖国际科技城的滋养。在这片23.3平方公里的地皮上,以浙江大学海宁国际校区为核心,集聚起国家和省市级创新创业平台30个、科创企业205家、高层次领军人才176人,还有来自80多个国家和地区的浙大师生近4000名。

为着力破解县域城市能级不敷导致教科资源集聚难、人才留下难、成果转化难等难题,2013年海宁与浙江大学建立正式互助关系,通过十年培植发展、七年建校、三轮全面互助,集聚天下一流人才科教资源,促进科教产高水平联动发展。2022年9月,国家三部委联合印发方案,支持打造浙江大学国际联合学院(海宁)国际互助教诲样板区,浙大与海宁努力构建国际互助教诲样板区“教科人产城”一体化发展的全新格局,该发展模式荣获2023年度浙江省改革打破奖银奖。

“这款基于纳米片的高性能柔性摩擦纳米发电机,能通过走路、跑步等运动摩擦,实现自主发电。”走进位于鹃湖科技创新园的浙江大学海宁生物电子国际研究中央,研发职员姜建飞正向来访企业先容一款“智能鞋垫”,这是研究中央主任骆季奎团队的最新研发成果。该研究中央自2021年景立以来,吸引了全国20多位硕博研究生常驻海宁。

自2017年全面落成以来,浙大海宁国际校区已经与环球4660余所高校建立广泛的互助关系,共建11个国际研究中央,探索“名校+名城+国际伙伴”的国际校区模式,先后被借鉴到海内10余所大学的国际化办学实践。

正逢暑假,浙大海宁国际校区里悄悄静,但一条马路之隔的浙大科技园鹃湖启真孵化器的众创空间里,工位上坐满了创业的学生。浙大海宁国际校区大三留学生马均杰和团队的创业项目,是为企业处置废物供应一个咨询、交易等全流程凑集平台。去年,该项目得到海宁“鹃湖梦想·第一桶金”造就操持的三等奖。创业帮助资金,以及免费的创业园地、商业技能咨询、金融做事等资源支持……今年3月,马均杰和团队正式注册公司,落地鹃湖启真孵化器,最近已经启动平台内测,拥有50多个意向互助伙伴。

不但是精良学生在海宁收成了人生的“第一桶金”,越来越多的高校科技成果在海宁转移转化。在位于海宁黄湾镇的浙江鑫源净扮装备有限公司,一款高性能智能透风柜已经小批量试生产。这款创新产品可实时监测和智能剖析实验室环境变革,只需花数分钟便可将实验室内空气进行有效净化。该产品由浙江大学软件学院创新设计中央主任赵艺钧团队主导研发,估量能为企业带来500万元的发卖额增长。

企业出题,高校解题,政府助力。海宁推动建立校、企、政协同创新载体,累计立项81个协同创新项目,履行91个产学研互助项目,做事本地企业200余家。环绕校区生命康健生物信息学、电子信息电子与打算机工程等上风学科,海宁重构新兴家当体系,加快催生超100亿元级生物医药家当,直接带动做强超500亿元级泛半导体家当。

土壤愈肥沃,创新氛围愈浓。环抱着浙大海宁国际校区,北有鹃湖科技创新园,东有电子信息创新园、生命康健创新园、浙大国际科技园,加上今年即将开工的“心谷”医疗东西家当园,一条环浙大海宁国际校区创新带初步形成。

大学国际化,推动城市向国际化转型。日日穿行杭州海宁两地的城际铁路创造了同城效应,培植国际人才社区和国际学校、布局国际医学中央、举办国际院士大讲堂,开展外国人来华事情“一件事”等试点改革……海宁正全方位培植宜学宜居宜业的国际化品质城市。

“转载请注明出处”