本篇从设计代价出发,磋商用户代价、商业代价与产品设计者(产品设计、交互设计、UI设计、视觉设计)之间的实质关系,暂不深入展开设计如何影响用户代价。

受限于自身认知,如有不当之处,欢迎示正。

一、对设计代价的认知

作为一名设计狗,时常伏案埋首改稿,改到疑惑人生。

我是谁?我在哪?又要改?改的意义在哪?这样改真的对用户友好吗?我的设计代价在哪里?

常日我们理解的设计代价更多的倾向用户侧,交互设计思维见告我们:不要让用户思考,要以用户为中央,进行简约的设计,Less is more……

现实中,却与背负KPI大山的产品同学撕扯的不可开交,为了达到某些商业目的,时常不得不丧失落我们所认知的为用户设计的根本原则。

设计事情的抵牾在于,我们认为设计该当对用户卖力(高阶设计者还可以额外创造商业代价),却深陷一轮又一轮的业务轰炸。

前期既无法进行充分的用户研究赞助设计决策,后期又没有足够量的用户样本和数据反馈验证设计的可行性;更加无法预判设计决策会如何影响用户行为,进而陷入设计代价认知混乱的怪圈。

本篇从设计代价出发,磋商用户代价、商业代价与产品设计者(产品设计,交互设计,UI设计,视觉设计)之间的实质关系;暂不深入展开设计如何影响用户代价。

二、用户代价的定义

用户代价在日常事情中常被更换成“用户体验”,与之相对应的是“商业代价”。大家貌似有一个共同的认知:商业代价和用户代价是不可兼得的两个要素。

如B站破圈,其“本元”ACG文化逐渐被放下,转型泛娱乐全品类平台,好多人认为其为了盈利降落了虔诚二次元阵地的用户代价。

但实在不然,商业属性和用户属性是企业得到生存并持续给用户带来代价这条循环路径上须要权衡的两个要素;企业以产品为媒介,与用户进行代价交流,达到创造商业代价的目的。

实质上,交流的不是产品这个媒介,而是产品背后的用户代价。

三、如何理解用户代价

用户为了获取代价(效用)而利用某个产品。对用户来说,代价由主不雅观效用决定。

代价在经济学定义中,是指无差别的人类劳动,代价是劳动决定的,是本钱代价论或客不雅观代价论。边际效用观点涌现往后,学术界和社会普遍接管代价的主不雅观性,放弃了代价的客不雅观性,认为代价是由效用决定的。

比如:波洛克的作品《No.17A,1948》2015年秋拍卖成交价2亿美元,是天下十大最贵画之一,本钱代价论显然不适用于此案例。

No. 17A by Jackson Pollock

既然代价是由效用决定的,那么什么是效用?

效用是希望知足程度,人通过消费物品和劳务知足希望。效用的最大特点便是主不雅观性,代价是一种主不雅观判断,是由主体对这件事情的效用判断决定的,且随内部与外部环境变革而变革。

希望具有无限性和约束性:

无限性是指人的行为在约束条件下,追求代价最大化,即希望知足最大化(包括希望种类的无限性和希望知足程度的无限性)。人处在各种各样的情境中,这些场景对希望知足都有约束性,韶光、身体、生理、环境,各有各的约束。

约束条件改变,用户行为也随着改变。以是产品的用户代价也是主不雅观属性,是由买方(或利用者)的主不雅观效用评价来定义的。用户以自己的主不雅观评价作为参考系,来预判本钱和收益来决定是否利用产品。人类的主不雅观意识千差万别,还深受情境变量的深度影响。

产品的功能和属性本身都只是交流媒介,用户从产品得到和感知的,只是一组效用,且对这些效用的评估有个体差异和情境差异。

无论客不雅观上的产品有若何的物理属性、设计属性、经营属性,用户感知到它是什么便是什么,用户的主不雅观认知是什么它便是什么。以是从这个角度看,用户感知到的代价才是用户代价。

用户代价(即主不雅观效用)具备认知依存、情境依存、履历反馈蜕变三个特性。

认知依存是指用户的认知决定了他的偏好;

有情境才有用户,分开情境就没有用户,这是情境依存。用户的行为是情境依存的,偏好不变的人在不同情境下的行为是不一样的;

用户代价具有履历反馈蜕变的特性,是变革的。用户总是在变的,以是产品也要随着变革。

四、如何理解用户

用户不是自然人,而是需求的凑集。

如何理解用户是需求的凑集?

不同产品知足用户不同情境下的需求,当某产品知足某个用户在某个场景下的某类需求,那么就可以说此用户是该产品的一个用户。

比如:一个用户每天有10次利用移动支付的需求,10次都用了支付宝,这可以说此用户是支付宝的一个用户;如果10次支付中有5次利用了微信支付,那么只能说这个用户只有一半是属于支付宝的,支付宝只得到了半个用户。

从需求的凑集来看,一个用户可以是成千上百种产品的成千上百个用户,也可以是同一公司不同产品(功能)的多个用户。

比如支付宝,如果利用支付宝的用户有10亿,利用其生活政务做事的用户有3亿,金融做事的用户有6亿;按需求来算,支付宝的用户就不是一样平常统计意义上的10亿了,而是超过10亿。

从知足需求的角度来看,某产品流传宣传其下产品有10亿注册用户,但实在这10亿用户不算真正的用户,只有那些用此产品知足某些需求的用户才是真正的用户。

用户≠自然人(研究人可以从四个维度出发:生物的人、社会的人、认知的人、情境的人)。

五、用户的五个属性

用户有:异质性、情境性、可塑性、自利性、有限理性这五个属性。

由于人类天生基因、本能、习气和认知就不一样,以是每个用户都有自己的特点,用户具有异质性。

情境性是指用户行为受情境的影响,用户必须详细到情境中才故意义,同一认知偏好的用户在不同情境下会有不一样的反应和行为。

可塑性指用户是变革的,人类认知受内部和外部环境影响,会发生变革和蜕变,具备可塑性。产品设计中就常常利用人性的弱点勾引并改变用户的行为。

每个人都是自私的,总是追求利益最大化。

有限理性说的是用户虽然有时候是理性的,但他的能力是有限的,其判断常常出错,也常常环境欺骗,以是只能做到有限理性。如每年的双11大匆匆活动,各大电商平台广告的轰炸,让你不想却又忍不住“剁手”。

六、用户模型–用户行为及其事理

我们为什么须要理解用户行为及其事理?上文提到用户代价在日常事情中常常被“用户体验”一词替代,用户体验指的是用户在行为发生前后的故意识和无意识的体验过程。研究用户行为有助于预判产品迭代后用户行为的变革,提高产品决策精确率提升用户代价。

诺曼在探究人的行为生理学中,认为行为有两个步骤:即实行动作,然后评估结果、给出阐明。

七个阶段:一目标,三实行,三评估。

目标(确定意图)操持(确定方案)确认(行动顺序)实行(履行行动)感知(外部天下的状态)诠释(知觉浸染)比拟(目标与结果)行为的七个阶段模式对理解用户行为和辅导设计供应了一个基本框架。

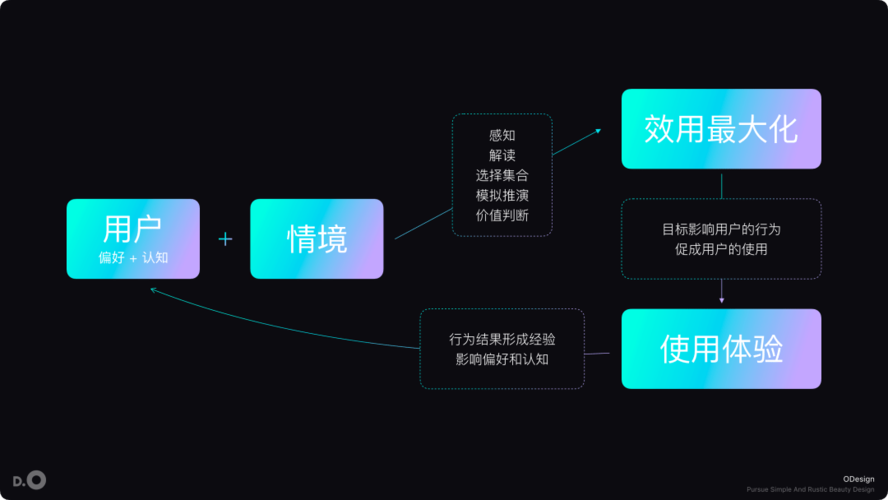

在产品研究中,我们可以认为用户目标是为了获取效用代价,受限于个人偏好和认知,这个目标是主不雅观的;主不雅观效用代价匆匆利用户在某些情境中产生行为,行为会产生某种结果。

通过比拟目标与结果用户行为会形成履历,履历影响个人偏好和认知,从而影响用户的下一次行为。

俞军老师在产品方法论中给出了用户行为背后机制,其认为情境会引发用户——感知、解读、选择凑集、仿照推演、代价判断五步流程。

理解用户的行为后,我们知道影响用户行为的有偏好、认知、情境。

产品设计中如何匆匆成用户行为,产生代价交流?

最高效的办法是首先选择偏好和认知得当的用户群,由于这部分人群不须要特定的情境设计就能匆匆成用户行为;其次便是对用户的塑造,针对不同情境进行设计,匆匆利用户期望效用最大化的完成某行为。

所谓用户模型,是指用户和潜在用户的偏好和行为反应模型。

不同的情境设计,利用户产生不同行为,这些行为的凑集会逐步形成用户分布模型。

然后产品设计者基于此模型,不断改动迭代策略,不断地改动用户模型。用户模型带来的好处便是,预判产品迭代后的用户行为变革,提高产品决策精确率。

七、用户代价与商业代价

前文中我们提到企业以产品为媒介,与用户进行代价交流,达到创造商业代价的目的;实质上,交流的不是产品这个媒介,而是产品背后的用户代价。

我们常日认为用户代价和商业代价不可兼得。

用户代价,是用户认为其可以从产品中得到的主不雅观效用;用户会利用产品,必定是追求效用最大化的结果;用户利用产品是为了得到利用代价,但是企业做产品是为了获取交流代价,交流用户的金钱、韶光、行为、态度等企业所需的商业代价。

从用户的角度,用户乐意选择产品的条件是:效用-本钱>0(用户代价=新体验-旧体验-更换本钱)

用户的本钱包含两部分:

直接本钱:包括金钱、韶光、隐私数据等;交易本钱:即为了匆匆成交易付出的征采本钱、议价本钱、学习本钱、保障本钱等。从企业的角度,企业乐意做产品的条件是:收益-本钱>0,企业的本钱则包含生产本钱和交易本钱。

设计代价、产品代价都属于企业生产本钱的一部分,交易本钱则是企业为了匆匆成交易付出的本钱,如各种媒体宣扬,补贴也是交易本钱的一部分,实质上是为了后续更大规模的匆匆成交易。

理解了用户代价与商业代价,产品设计者在设计产品时,要么扩大效用(如加入某些新的功能,可以利用户更高效的知足需求);要么降落本钱(如简化交互,降落用户的学习本钱,降落产品利用门槛)。

总之,产品设计者(产品设计,交互设计,UI设计,视觉设计)的设计代价是用户代价与商业代价连接;探寻用户与企业关系的实质,匆匆使设计代价的认知迭代。

参考文献:

[1] 俞军 等. 产品方法论. 北京:中信出版社,2020

[2] [美] 唐纳德·A·诺曼.设计生理学——日常的设计.小柯译,北京:中信出版社,2019

[3] [瑞典]乔尔·马什.用户体验设计——100堂入门课.王沛译,北京:公民邮电出版社,2018

本文由 @OD 原创发布于大家都是产品经理,未经容许,禁止转载

题图来自 Pexels,基于 CC0 协议