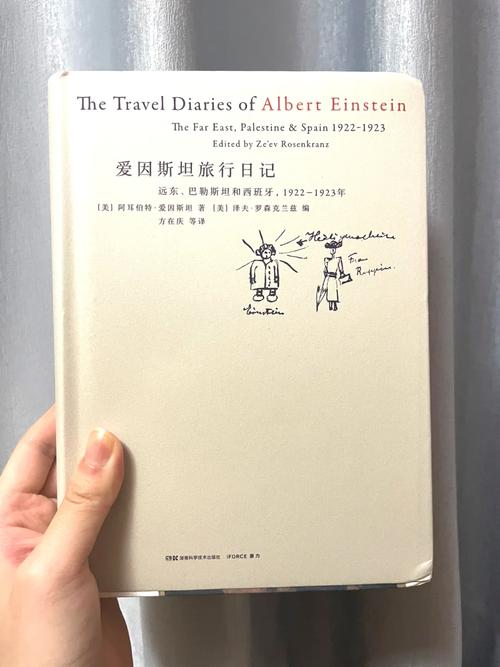

卖力翻译与编辑这本日记的“爱因斯坦文献操持”资深编辑罗森克兰兹(Ze'ev Rosenkranz)在接管媒体采访时表示,“我想(日记中)很多辞吐都让我们感到非常不愉快——尤其是在他谈到中国人时。”在罗森克兰兹看来,这本日记中的许多内容与这位人性主义者的公共形象反差极大,“他在自己的日记中是没有戒备的,他没有想到要揭橥它们。”

而当这一***传到中国,部分中国网友表现出了出人意料的宽容。许多网友认为,爱因斯坦实在代表了那个时期大多数第一次打仗中国的西方人的意见,这并非他个人的问题,而是历史的局限。对此,罗森克兰兹表示,“这是我常日会碰着的反应,即认为我们必须理解,他不过是反响了时期精神。但事实上,当时也存在许多其他更加宽容的辞吐。”

事实上,如果对19世纪末20世纪初在中国做生意、旅行或传教的西方人的书信或日记稍有阅读,我们就不会对爱因斯坦的辞吐感到意外。尤其是个中谈到的中国人“迟缓、无精打采”的特点,险些是当时所有西方人对中国人的第一印象,也是在他们看来中国人和西方人最不同的一点。1872年来到中国的美国公理会传教士明恩溥(Arthur Henderson Smith)就在《中国人的性情》(Chinese Characteristics)一书中写道,“中国人给外国人的第一印象便是千人一壁。他们的容貌险些出自同一个模子;穿的总是蓝色,眼里无神,彷佛发直了一样;辫子像是同一个豆荚里的两粒豆子,千篇一律。”

明恩溥还在这本书中列举了中国人的26种性情特点,包括要面子(face)、节俭(economy)、勤恳(industry)、守旧(conservatism)和不守时(disregard of time)等等。《中国人的性情》个中一章的标题叫做“absence of nerves”,中译本译作“不紧不慢”,按照字面意思翻译是“短缺神经”。“短缺神经”指的是什么?大概便是一种不敏感和麻木的状态,和爱因斯坦日记中所说的“迟缓、无精打采”类似。另一种与之靠近的说法是“心灵的结束”,英国传教士纪礼备(William Gillespie)也曾在《秦之地:中国和中国的传教》(The Land of Sinim, or, China and Chinese Missions)一书里提到,“中国人的心灵处于结束状态,人们评价埃及的话也适用于评价中国——人成了石头。”

无论是哪一种说法——“短缺神经”还是“心灵结束”——都是将某种中西方在长期隔绝的历史中形成的文化、生活习气的差异实质化与等级化了,因此,这是非常范例的歧视性辞吐。这种不雅观点的确曾经一度在西方社会霸占主流,时至今日仍时时沉渣泛起。本日我们评论辩论爱因斯坦的日记,不是为了对他个人进行道德审判,而是对本日仍有一定影响力的社会达尔文主义和单一线性历史不雅观再一次进行反思。

“短缺神经”的中国人和“神经衰弱”的美国病

在“absence of nerves”一章开头,明恩溥就指出,对付“nervous”一词的不同用法表示了当代文明的一个主要方面:“这个词的原意是‘有神经的、有力的、强壮的、有活力的’,后来引申为我们本日常见的意思——神经衰弱或有神经疾病的、神经由度愉快的、易激动的、虚弱的。用于表述不同阶段的神经疾病的各种专业术语,在本日听起来像这天常用语那样熟习。当代文明无疑给了人们过度的神经刺激,神经疾病也比上一个世纪更为常见。”

他接下来指出,当代文明的快节奏打造了人们与以往不同的“神经”,当然,这里的“人们”指的是西方人。明恩溥说,“就他们的神经而言,那些生活在蒸汽和电气时期的盎格鲁撒克逊人,当然与生活在帆船和马车的慢节奏时期的人们很不相同。我们的时期这天月牙异的时期,一个急匆匆的时期,连用饭的空闲都没有。神经一贯处于高度紧张的状态,这种状态所带来的结果我们也都很清楚了。”

“神经的劳累过度不仅导致了诸如‘提琴手痉挛’(fiddler's cramp)、‘电报员痉挛’(telegrapher's cramp)、‘书写痉挛’(writer's cramp)一类的疾病,还导致了普遍的紧张。”明恩溥接着说,“无论就韶光长度还是安稳程度而言,我们的就寝都大不如前。像树上的鸟叫声,有时射进阴暗房间里的一丝光芒,微风吹动百叶窗的声音、说话声这样细微的声响都会把我们吵醒。而就寝一旦被打断,也就彻底地被流放了,不见踪影。”

在19世纪末的美国,一个盛行的医学理论认为,人的身体就像是一台电子机器,驱动这台机器的能量通过神经系统遍布全身。城市兴起所带来的快节奏生活办法的一个不幸的副浸染便是,人们耗费了太多所谓的“神经能量”(nervous energy),而当一个人的“神经能量”被耗尽,他就会生病,这种病在当时被称作“神经衰弱”(neurasthenia)。“神经衰弱”一词是由美国年夜夫米切尔(S. Weir Mitchell)和彼尔德(George Beard)共同发明的,在他们看来,这一疾病是当代生活的直接后果,米切尔在1871年出版的著作《损耗:过度劳累的迹象》(Wear and Tear, or Hints for the Overworked)一书中就提问道:“是我们的生活节奏太快了吗(Have we lived too fast)?”

“神经衰弱”的症状都包括什么呢?头痛、肌心痛苦伤心、体重低落、易怒、焦虑、阳痿、烦闷等等,以及失落眠和嗜睡。从本日的医学角度来看,“神经衰弱”是对多种生理和生理疾病的一种模糊的总括,个中还包括许多本日不再被视作临床意义上的疾病的状态——或者说,它已经超出了临床疾病的范畴,是对一种泛泛的“生活质量”的评估。这也就不难明得,为什么明恩溥会将永劫光打字所造成的肌肉痉挛和就寝障碍相提并论,并将它们一同归咎于“神经的过度劳累”。

然而在当时的人们看来,“神经衰弱”并不完备是一件坏事。19世纪末,全体西方天下还沉浸在进步主义高歌年夜进的甜蜜梦幻之中,尤其是当时刚刚崛起的美国,还远没有到反思当代性的阶段,当人们说这种过度花费是进步的副浸染时,他们并不是在否定进步,或者想要为了康健而放慢脚步,相反,他们是在享受这种“生病的特权”:只有在美国这样前辈国家里的白种人、上等人、北方人(当时的美国刚刚经历了南北战役,南方和北方之间的分裂依然非常严重)才配得这种病——“神经衰弱”乃至被一些人称作“美国病”(Americanitis)——由于更加繁芜、更加优胜的神经系统也更随意马虎崩溃。因此,关于“神经衰弱”的话语从根本上就带有种族歧视的色彩。

在“发明”了“神经衰弱”的彼尔德看来,过去的人们是不会神经衰弱的,由于他们没有打仗过当代社会中会“花费”他们神经能量的那些东西,蒸汽、电话、科学等等;同时,黑人和印第安原住民也没有这种“生病的特权”,由于脑力劳动比体力劳动更随意马虎花费神经能量,而“低等人种”要么不须要过度用脑,要么根本没有可以被过度利用的心智能力。有趣的是,在北方的新教徒看来,天主教徒也不会神经衰弱,由于无论教会说什么,他们都会照做,不须要自己思考和判断,自然也就不会花费神经能量。以是,随意马虎神经衰弱的人常日心灵巧跃、争强好胜又热爱自由,而这些都是符合新教伦理的特质。总而言之,如果你不是白人,不是新教徒,或者来自底层、没受过教诲,那么你就不会神经衰弱,由于你不配被当代性损伤。

在来自康涅狄格州(位于美国东北部)的新教传教士明恩溥看来,中国人当然是不配神经衰弱的。他认为,只管解剖证据显示,黄种人和白种人的神经在构造和位置上都是附近的,但它们一定是“不同种类的(of different sorts)”。为了证明这一不雅观点,他列举了自己对中国人的几点不雅观察,个中包括中国人不好动、可以永劫光从事重复的事情:

“中国人可以以同样的姿势待良久。他可以像一台自动机器一样整天写个一直。如果他是一个手艺人,他可以从早到晚站在一个地方干活,编织、打金箔或者做其他什么事,并且每天如此,没有任何变革,显然也根本没想过须要任何变革。同样,中国的学生也是永劫光地被限定在某个地方,既没有安歇也没有运动;若是在西方,肯定会逼得小学生们发疯。我们的孩子险些生平下来就好动,相反,中国的婴儿抱在怀里却像泥菩萨一样悄悄地躺着。”

中国人对就寝条件哀求很低:

“就睡觉而言,中国人与西方人也有不同。中国人不论在什么地方都可以睡,搞得我们根本无法入睡的滋扰,对他们却不起浸染。他们睡觉时,不须要房间里暗一些,也不须要别人安静。在夏天午后的两小时里,所有人都本能似的(像越冬的熊)躺下睡觉,很有规律,也不管是在什么地方。”

等等这些描述,都与爱因斯坦日记中关于中国人“像畜生、像机器”的记载颇为相似。

当然,在爱因斯坦来到中国的1920年代,作为一种“美国病”的神经衰弱已经不再在美国盛行,它的确诊人数开始逐年低落,当代生理学的兴起也让“神经能量”理论逐渐失落去了市场。但将中国人“迟缓、麻木”的形象与一种“低等”的心灵构造与智力水平联系起来的不雅观点,显然还勾留于许多西方人的潜意识之中。本日,神经衰弱还在世界卫生组织的国际疾病分类名录之中,在中国和日本的一些地方,它乃至还被当做一种临床疾病,但与“神经能量”和“进步的副浸染”已经没有什么关系了。

“心灵蛮荒”:对痛楚免疫,对上帝无感

同为新教国家,美国和英国19世纪末在中国的传教策略有很大不同。英国看重翻译和宣讲福音,美国则侧重在中国兴办医疗和教诲,在当时的一些美国传教士看来,这是由于英国担心中国潜在的崛起,并不想“开拓中国人的智力”,而美国的教会则更加“无私”,“渴望在统统领域帮助中国人”。

事实上,医疗传教(medical mission)的观点最早是英国人提出的。在1835年12月的《中国丛报》(Chinese Repository,由美国新教传教士裨治文创办的向西方先容中国的期刊)上,英国东印度公司的年夜夫郭雷枢(Thomas Richardson Colledge)揭橥了《关于雇佣年夜夫作为来中国的传教士的建议》一文,文中指出,“比较于提升他们的道德的智力状况,中国人对付影响现世或个人利益的事情更为敏感。”因此,他认为,“只有通过支配他们的希望和改进他们的现实生活,才能得到他们的尊重,并让他们对基督教产生兴趣。”

但终极实现郭雷枢这一想法的,是美国公理会的海外传教部(American Board of Commissioners for Foreign Missions)。从19世纪30年代开始,公理会派出了许多医学传教士在中国各地开设医院、诊所,并以此为据点开展传教事情,这些医院大多集中在东南沿海的广东、喷鼻香港、澳门等地,在也有像河北、湖南等要地本地地区。医学传教士紧张是外科年夜夫,通过手术来治疗中医无能为力的疾病。

只管明恩溥并不是医疗传教士,但他在《中国人的性情》一书提到的中国人“短缺神经”的另一个“证据”,就来清闲这些西医医院中的不雅观察,他说:

“中国人的不敏感还表现在他们很能忍受身体的疼痛。对付中国医院的手术情形有所理解的人都知道,中国的病人常常是面对疼痛而不退缩,有些疼痛可能令我们这些外国壮汉都望而生畏。”

其他一些在华的外国年夜夫也在日记或回顾录中表达了类似的不雅观点,美国年夜夫查尔斯·唐宁在《番鬼在中国》(The Fan-qui in China)写道:

“在这些令人感到煎熬的场合,许多中国人表现出了最大的忍耐力,他们总是沉着地服从治疗,只须要非常少的一点绷带和照顾护士职员。有一次,我赞助伯驾年夜夫(Peter Parker,首位来华的医疗传教士)做手术,摘除一个重约两磅的瘤子,患者是一个40岁的女性,瘤子长在脖子一侧。虽然手术韶光很长,并且瘤子的位置在牙床后面,患者却没有表现出丝毫的焦躁和不安,只有一次,在牙齿中间吸了一口凉气,表明她感到疼痛。”

唐宁认为,这种非凡的忍耐力与中国人尚未充分开拓的心灵有关,他指出:

“这种在手术中的镇静状态,绝不总是归功于患者的坚忍。我认为它与个体心灵的培养和开拓的程度有关。这个题目值得探索,但是目前我们知道,当野蛮的美洲战士被捕后受尽折磨,面对各类严刑,他们报以歧视的微笑,便是带着这种不屑一顾的神色。而高度文明的欧洲人却要躲避开哪怕是最轻微的打仗,当他躺在钢丝床上,如果身下有一片床板有点不平,他都会感到不清闲,大受折磨。”

在这里,对疼痛的不敏感被归结为某种心灵的“蛮荒状态”,在许多医学传教士看来,这种“蛮荒状态”在手术时大概是件好事,但对付医学传教士的根本目的——传教来说,却是巨大的障碍。

传教的第一步是治病救人,相对付当时中国民间的医疗条件来说,西方当代医学足以创造许多“神迹”,在患者和年夜夫之间拉开人与神的间隔。治病的过程,也是中国患者和西方传教士之间权力关系重塑的过程,一旦这种被拯救者和拯救者、被启蒙者和启蒙者的关系被建立起来,下一步便是向患者先容基督教的教义。但在这一过程中,传教士却屡屡碰着困难。很多传教士乃至认为中国人是“没有感情”(lack of feelings),无论是在他们的私人生活还是宗教崇奉中。一位美国女传教士就曾在回顾录中写道,她“5岁的时候都比中国人75岁时更能理解精神性的东西”。

那又如何阐明中国人对本土宗教的崇奉呢?在许多传教士看来,这种崇奉只是“空洞的仪式”,没有真实的情绪流露,“在神像面前装装样子彷佛便是宗教的唯一目的”。事实上,这种责怪是非常狭隘的。比较于基督教,中国的传统宗教更方向于将善视作一种行为,而不是一种心灵的状态;神的精神并不因此笔墨教义的形式被接管的,而是通过一种“具身性的表现”(embodiment)。这里所说的“具身性的表现”又与那种清教徒式的生活办法不同,它不是一套以侍奉上帝为目的的系统、理性的戒律,也不须要一定要在一个共同体中才能实现,它指的是信徒可以在一个有时的、特定的、唯一的场合与神达到一种“神秘的合一”的状态,并在这一状态中得到真理。这种不可预知也无法复制的场合常日是高度戏剧化的(很多民间的宗教仪式都有明显的民间戏曲的痕迹),而被西方传教士诟病的所谓“演出性”也因此构成了中国传统宗教很主要的一个特点。

仅就传教的效果而言,医疗传教在中国可以说是失落败了。在1838-1850年的12年间,医疗传教士开设的医院和诊所一共收治了40.9万中国患者,而个中成功皈依的,只有区区12人。但中西方文化在这些西医诊所里产生的有趣的碰撞和交手、权力关系的确立和反转,都被记录在了传教士的日记和书信当中,当然也包括他们对此更加有趣的误读。

……………………………………

欢迎你来微博找我们,请点这里。

也可以关注我们的微信"大众年夜众号“界面文化”【ID:BooksAndFun】