沈阳影象里的工业之光

□女真

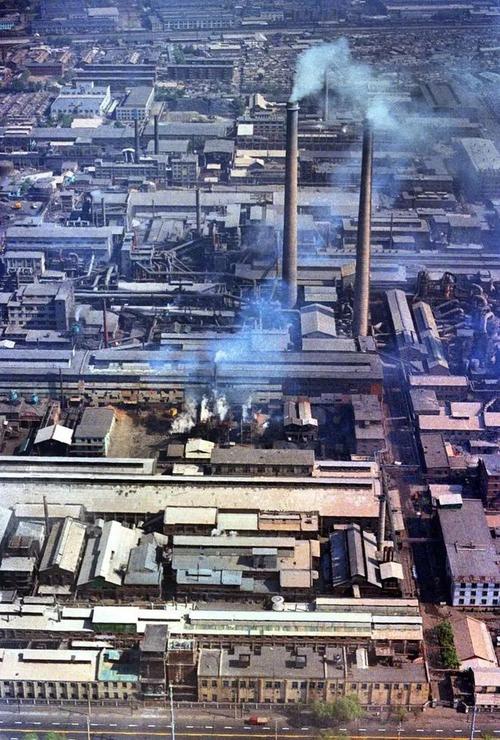

以“中国”开头,以“工业”为特色,中国工业博物馆里没有风花雪月,没有代价连城的字画、青花瓷等国宝级文物,墙砖迂腐、机器锈迹斑斑、屋顶四季透风,但这里凝聚着我们这座城市和工业的魂。

这些文化创意园区部分保留了老工厂的旧面貌,徜徉个中,大概我们还能回顾起旧日光阴。

第一次去位于铁西区北一西路的中国工业博物馆是在2013年的9月,跟随省文联的同事一起去不雅观摩“中国·沈阳(铁西)国际工业拍照大展”,那次展览的主题是“工人·工业文明”。

来自天下各地与工业有关的拍照作品,悬挂在原沈阳铸造厂一车间的旧砖墙和为拍照展特意支配的一些新展板上,从多处工厂搬运来的产地不同、年代不一的老设备和保存完全的翻砂车间旧现场,让我这个对传统工厂车间极不熟习的人产生了一种强烈的震荡感,对传统工业多了些直不雅观认识。

铸造是人类节制得比较早的金属热加工工艺,铜、铁、铝、锡、铅等金属经由高温化为液态,将液体金属浇筑到与零件适应的铸造模具中,待金属冷却凝固后获取零件或毛坯。铸模材料可以是砂、金属乃至陶瓷。

人类开始铸造已有大约6000年历史,公元前1700-1000年之间,中国已经进入青铜铸件的全盛期。商朝的司母戊方鼎、战国时的曾侯乙尊盘、西汉的透光镜等是古代中国金属铸造的主要成果和代表。铸造是支撑机器等工业的根本,重矿机器、通用机器、军工、化工、潜艇、汽车等行业都离不开铸造技能和工艺的支持。

工博一隅。

传统工厂车间里烟气罡罡、声音鼓噪,穿梭个中的工人穿着油渍麻花的事情制服,从审美的角度而言,不如鲜花盛开的草原、波涛彭湃的大海、满目奇花异草的城市公园、长满丰收在望庄稼的野外更赏心悦目,更让民气旷神怡,因此工业拍照如果只表现高大的厂房和繁芜的机器,表现高耸云真个风力发电或者高架桥上的高速火车,而不把这些工业场景中人的成分考虑进去,肯定难以产生引起强烈共鸣的作品。

我后来回想,在中国工业博物馆看到的第一次拍照展览之以是成功地打动我,除了入选拍照作品的博识水平,跟那次展览的主题也密切干系。“工人·工业文明”——那次展览把创造工业文明的人的要素摆在首位,明确工人是工业文明的灵魂,让我对工业拍照和工厂车间一下子有了亲近感。工厂、车间是人设计建造的,工业产品直接或间接知足人的多种需求,无数人在工厂里劳作、谋生,他们辛劳挥洒汗水、忍受震耳欲聋的机器轰鸣、呼吸不足清洁的空气,也收成赖以养家糊口的人为,机器的高大和轰鸣不能粉饰他们的喜怒哀乐。有人的地方就有人性,而人性毫无疑问是所有文艺作品必须重点不雅观照、深入挖掘的领域。

- ※ - ※ - ※ - ※ - ※ -

反响各种工业场景和工业场景中工人精神状态的拍照展品,与极具年代感的老车间的沧桑背景相互衬托、照映,既给那次展览带来了厚重和深度,也让不雅观众在看展览的同时,反思工业发展进程和我们这个地方有名中外的非凡工业史。

那次不雅观展和博物馆的规模、特色、样式给我留下深刻印象,我随即把博物馆推举给家人和孩子,百口人曾一起去工博看展、吃有工厂特色的铝盒饭;我也把这里推举给周围的朋友,每有外地朋友问我来沈阳可以去哪里走走看看,除了大家常日建议的一宫两陵,我肯定还会其余隆重推举中国工业博物馆。我们可能没当过工人、不在工厂就业,我们可能不理解工厂和工人,不以为工厂车间跟自己的个人生活到底有若何的联系,但是一旦来到中国工业博物馆及周边走走、看看,就会对工业与个人生活的密切关系有初步的感性认知,对我们生活个中以工业有名的这座城市有不一样的认识。

工博内保存无缺的车间。

中国工业博物馆不仅是沈阳铸造厂的历史缩影,也是沈阳铁西区的历史缩影,中国工业发展的历史缩影。

这里的砖墙上挂着天下工业发展的简史图片,从英国纺织工业开始的西方工业革命到电子信息时期一起走来的天下工业发展进程;这里有铸造、机床、汽车等专题展览——这是属于我们这座城市、属于铁西区的传统家当特色;还可以看到我个人更喜好、几次流连的关于铁西区的专门展区。从清朝末年镶蓝旗的属地、村落落,到20世纪工厂林立、天下有名的“东方鲁尔”,民族成本和国际成本在这里惨烈竞赛。

这里生产各种机器、加工军需和民用产品,工业不仅仅是工业,还与战役、国运、民族发展息息相关。这里有诸多老工厂的创始由来,记录了老工业基地的光荣岁月、一个又一个新中国第一,有多年的企业纳税记录、增援三线企业的详细名单,有老工业基地改造的阵痛以及未来崛起的期待、憧憬,更主要的是,劳模墙上那些密密的照片头像让我想到这座城市里一辈又一辈的工人师傅。

在沈阳,街头问路时称呼对方“师傅”是尊称,这是属于我们这座城市特有的工业文化。我们自己可能不是“师傅”,但我们的长辈家人、我们的同学朋友都可能是“师傅”。本日的“师傅”已经不再是只会徒手利用扳子、钳子的大老粗,而是高档学府毕业、会操持电脑的学士、硕士、博士们,家当升级,“师傅”们必须越来越有文化。

- ※ - ※ - ※ - ※ - ※ -

以“中国”开头,以“工业”为特色,中国工业博物馆里没有风花雪月,没有代价连城的字画、青花瓷等国宝级文物,墙砖迂腐、机器锈迹斑斑、屋顶四季透风,但这里凝聚着我们这座城市和工业的魂。

我最近一次拜访中国工业博物馆是在2023年的一个冬日,间隔第一次去看拍照展过去了10年。不是周末,也不是中小学生的假期,博物馆里参不雅观的人不多,有一拨人明显是哪个单位来团建的军队,我见他们在一个陈设着粮票的展台前议论纷纭,熟年轻人表示不知粮票为何物,年纪稍大些的正在给他们耐心阐明。还有一对上了年纪的夫妇,他们带着一个刚会走路的小男孩,一边走一边给孩子讲解面前的机器是做什么用的,小男孩有些不耐烦,他的年纪肯定也是听不懂,于是不断用小手去触碰那些冰冷的旧机器,老夫妇并没有由于孩子心不在焉而停滞讲解,他们对机器如数家珍,熟稔又温情。我推测两位老人曾阅历久在工厂事情,对旧机器有着分外的感情。站在这两拨人身后分别听了一下子,我感叹光阴流逝,世事的变迁既表示在博物馆的展厅、展品中,从看展人身上也可以窥见一二。

中国工业博物馆的馆址前身是沈阳铸造厂,再前身则是建于1939年的日本高砂制作所。1946年,这里是沈阳机器厂,1956年改名沈阳铸造厂。这里曾是全国第一家大型专业化铸造企业,亚洲最大的铸造企业,沈阳铁西区代表性工业企业之一。在老工业基地的改造过程中,沈阳铸造厂同样经历了阵痛。

●2007年4月17日,沈阳铸造厂浇铸完末了一炉铁水。

●2008年,铁西区政府投资建立以铸造为主题的博物馆,将老厂房和车间原始场景保留下来,作为工业历史遗存向"大众展示。在铁西企业东迁西建的大背景下,沈阳铸造厂后来并入沈阳铸锻工业公司,迁居到沈阳经济技能开拓区铸造园。

●2018年,沈阳铸造厂老厂区被确定为第二批国家工业遗产。改造后的中国工业博物馆是目前海内规模最大、收藏展品最丰富的工业博物馆之一,保存了无缺的车间厂房、冲天炉、天吊、感应保温电炉、铁水包、透风机等2000余件举动步伐、设备、铸件,还有翻砂池以及铸造工艺流程。

展馆的地面保留着当年车间承载运料车的铁轨,行走在厂房改建的博物馆里,脚踩嵌入水泥地面的铁轨,我有一种奇妙的觉得,既感叹自己无比微小,又敬佩建造了工厂的那些工人了不起。人与工厂车间真是一对抵牾的组合:人设计、建造了比自己高大威武许多的工厂车间,品种多样的工业产品知足人越来越高等的物质需求,但人在工厂车间里又会觉得自己非常微小、无助,像机器上的小零件一样必须按部就班,血肉之躯的工人师傅有时还会被自己制造的机器误伤——工业有两副面孔,既给人带来诸多福祉,也会给人带来一些侵害。

- ※ - ※ - ※ - ※ - ※ -

中国工业博物馆的门牌号是铁西区卫工街14号,紧挨卫工明渠——老沈阳人尤其铁西人都知道的卫工明渠,这条人工河流是沈阳环城水系的一部分,建于1950年代,北起皇姑区工属里,南到铁西区张士闸门汇入细河,因在铁西境内沿着卫工街流淌而命名。卫工明渠像一条项链串起两岸明珠,一张1968年的老舆图显示,当时有沈阳铸造厂、电机厂、味精厂、化工厂、桥梁厂、机床齿轮厂等企业和劳动公园等主要地标沿卫工明渠两岸摆列。卫工明渠通水初期,河水清澈,乃至可以行船,但随着两岸民居、企业越来越密集,收受接管了过多的生活污水、工业废水、天然雨水,逐渐成为一条著名的臭水沟。1985年开始,政府吸纳人大代表建议,投资改造这条臭水沟,如今卫工明渠两岸绿草茵茵、树影婆娑,各种健身器材吸引着周边居民,成了闲步、健身的好去处。

红梅文创园里的味觉博物馆。

从中国工业博物馆大门出来右转,沿着卫工明渠向南行走1300米,就可以到达铁西区另一处工业遗存所在地——位于卫工北街44号的红梅文创园。红梅文创园的前身是沈阳红梅味精厂,再前身是创办于1937年的日本满洲农产化学株式会社奉天工场,生产酱油等调味品。经由多次更名、变革,曾经以红梅味精誉满天下的老厂已经重组、迁居。我去红梅文创园不是去看保留下来的红砖厂房、质料库和钢构造等工业遗迹,不是去看画展、听音乐,也不是去那里寻味美食果腹,而是去打卡一个跟味觉有关的博物馆。

一百年多来,味精作为一种厚味调料、一种工业产品,将传统中餐的味道丰富、提升到一个全新的境界。味精也叫味素,紧张身分是谷氨酸钠。味精易溶于水,与食盐同在时,味道更鲜。我记得小时候家里厨房备用的最高级调味品便是味精,装在小塑料袋里的白色透明小颗粒被主妇们精心放置在调料区的主要位置,每到菜品出锅前,主厨人会打开艳服味精的小口袋,以画龙点睛的姿势小心翼翼向大勺内倒入少许味精,食材极普通的汤菜或炖菜,加入味精后,鲜度明显提升。我小的时候没有机会进饭店用饭,但听到一种说法,说饭店里的菜好吃是由于厨师舍得放味精,这让那时的我对下饭店这种生活办法陡生敬意——味精很精贵的,谁家里舍得使劲放味精啊。

- ※ - ※ - ※ - ※ - ※ -

1908年,日本人池田菊苗从海带等分离出谷氨酸,并创造含有谷氨酸的钠盐具有厚味。1909年日本开始生产以谷氨酸钠为紧张身分的“味之素”。味精在东亚、天下范围要地本地续采取,从家庭厨房、公共饭店的高等调味品,到工业食品中广泛添加的调味剂,到被人质疑是否对人有副浸染,不过是一百多年的韶光。我记得小时候家里用的都是红梅牌味精,从前有些单位发放节日福利时还能见到装有红梅味精的小袋子,而我第一次与曾经生产红梅味精的厂房近间隔打仗,这里已经转型,变成了文创园基地。

不知道是否由于门票收费的缘故,参不雅观味觉博物馆时,我只见到一位与我同样买票进来的参不雅观者,跟我同样是女性,这是否象征着作为家庭厨房东力的女性对味觉更敏感、更好奇?苦辣酸甜咸,人生的五味与味蕾可以品尝到的不同味道是若何对应的?味觉个体、抽象、不能直不雅观,难以用措辞准确表述出来,每个人对同一种食品、同一种味道的感知不尽相同,每个人在自己的身体状态、生理状态不同时对同一种味道的感知也是不同的,一个人的美味乃至可能是另一个人的噩梦,人与人之间的个体性差异,在味觉方面有明显的表现。

不雅观摩中国工业博物馆与徜徉味觉博物馆是两种不同的体验,五大三粗与细致入微的比拟,也代表着老铁西工业布局的两个主要方面——重加工业与民用工厂并存,铁西的工业布局曾经是立体、多样的。

铁西浩瀚老工厂很多已经由重组改造、迁居到新的工业区,老厂址上现在矗立着民用住宅、写字楼、商铺,部分开拓成文旅家当园区。自中国工业博物馆向西行,原沈阳冶金机器修造厂的厂址现在是“奉天工场文化创意园”;向东行,原沈阳重型机器厂下属二金工车间旧址现在是“1905文化创意园”。类似的这些文化创意园区部分保留了老工厂的旧面貌,徜徉个中,大概我们还能回顾起旧日光阴。

- ※ - ※ - ※ - ※ - ※ -

随笔邮箱深入沈阳特色小巷、街区,聚焦某个点位,讲述巷陌前世今生的故事,分享巷陌烟火气和历史感,欢迎投稿至:syrb007@126.com。

来源:沈阳日报

编辑:王沛霆

任务编辑:张红军