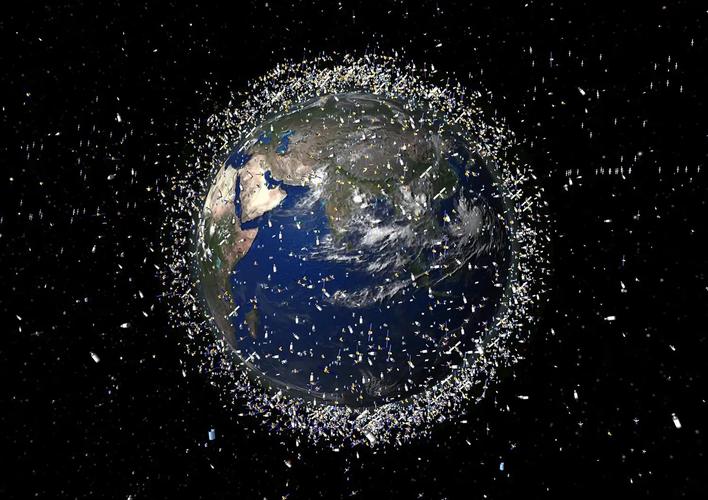

随着人类科技的飞速发展,太空探索和利用已成为当代文明的主要标志。然而,与此同时,太空垃圾问题也日益凸显,尤其是报废卫星的处理成为一个亟待办理的难题。目前,清理太空垃圾以及退役卫星的主流办法是让其重返地球,在与大气层摩擦后燃烧殆尽。这种方法在天文学家中一度被认为是相对安全的处理办法。然而,最新研究成果却揭示了这一做法可能带来的环境隐患:卫星燃烧过程中留下的金属颗粒可能会对臭氧层造成毁坏。

太空垃圾是指在地球轨道上运行但已失落去功能的各种人造物体,包括报废卫星、火箭残骸等。太空垃圾对地球环境的影响是多方面的,从直接的物理撞击到间接的化学和电磁污染,都有可能对地球的生态系统和人类活动造成负面影响。

太空垃圾在高速运动时有可能与地球轨道上的其他物体相撞,产生更多的碎片。这些碎片不仅可能破坏或摧毁正在运行的卫星和航天器,还可能形成碎片云,对周围的太空环境构成长期威胁。如果大量的太空垃圾同时进入地球大气层,它们的撞击力可能足以摧毁地表的建筑物,并引发自然磨难,如海啸、大水等。

当太空垃圾进入地球大气层时,由于摩擦产生的高温会使它们燃烧或爆炸,开释出有害物质。这些物质可能包括重金属(如铅、汞等)、有毒化学物质和未燃烧的燃料残留物。这些物质在大气中的扩散和沉积可能会对空气质量、水质和土壤康健造成污染,进而影响人类康健和生态系统的平衡。

太空垃圾还可能产生电磁辐射。随着大量卫星和其他太空设备的运行,太空垃圾中的金属部件可能因电磁感应而产生电流,进而产生电磁辐射。这种辐射可能对地球上的通信、景象预报和地球不雅观测等卫星做事造成滋扰,乃至对人类康健和电子设备产生负面影响。

太空垃圾的存在也增加了太空活动的经济本钱。为了避免与太空垃圾相撞,航天机构须要投入更多的资源和韶光来方案航天任务的轨道和机动策略。同时,太空垃圾还可能对未来的太空探索和旅游产生限定,由于它们可能占用有代价的轨道资源并增加任务的风险。

太空垃圾对地球环境的影响是全方位的,从直接的物理撞击到间接的化学和电磁污染都有可能发生。因此,如何有效处理太空垃圾成为国际航天界共同面临的问题。

目前,让报废卫星重返地球并在大气层中燃烧殆尽是一种常用的处理方法。这种方法基于卫星在重返大气层过程中,由于高速摩擦产生的高温使其大部分构造材料燃烧分解,终极化为灰烬。然而,这一过程中并非所有物质都能完备燃烧,部分金属颗粒可能会逃逸燃烧过程,进入平流层乃至更高层次的大气中。

最新研究表明,这些逃逸的金属颗粒可能对大气层产生不良影响,尤其是对臭氧层造成毁坏。臭氧层位于地球大气层中的平流层,对地球生物具有主要意义。它能接管太阳发出的紫外线,保护生物免受其害。然而,自20世纪以来,人类活动产生的大量化学物质(如氟氯烃等)已对臭氧层造成了严重毁坏。

现在,科学家们担心报废卫星燃烧产生的金属颗粒可能会加剧这一趋势。这些金属颗粒可能通过与大气中的其他物质发生化学反应,天生能够毁坏臭氧层的化合物。虽然目前这只是初步评估结果,但足以引起人们的关注。

面对这一新兴环境问题,科学家们表示须要网络更多的数据并展开更深入的研究,以明确金属颗粒对大气层尤其是臭氧层的确切影响。这涉及到对金属颗粒在大气中的传输、转化和去除过程的详细理解,以及它们与大气中其他物质的相互浸染机制等。

同时,为了应对这一问题,我们可以从以下几个方面动手:改进卫星设计

在设计和发射卫星时,应只管即便采取环保材料,减少利用可能产生有害金属颗粒的材料。此外,还可以考虑采取可降解材料或设计可回收构造,以降落卫星报废后对环境的影响。

加强国际互助与监管

由于太空垃圾问题涉及环球范围,因此须要各国共同努力办理。可以通过加强国际互助与互换,共同研究和开拓新型清理技能;同时建立国际监管机制,对太空垃圾进行有效管理和监控。

发展新型清理技能

除了让报废卫星重返地球燃烧外,还可以探索其他更环保的清理方法。例如,利用太空捕捉器捕捉并回收太空垃圾;或者通过激光束等手段将太空垃圾推入更高轨道或使其减速坠入地球指定区域等。

提高"大众年夜众意识与教诲

通过广泛宣扬和教诲活动提高"大众年夜众对太空垃圾问题的认识和重视程度;鼓励社会各界积极参与及支持干系研究和保护事情;培养人们的环保意识和任务感。

总之,报废卫星重返地球燃烧产生的金属颗粒对臭氧层可能造成的毁坏是一个新兴且繁芜的环境问题。我们须要从多个角度综合施策、共同应对,以保护共同的地球家园。通过加强根本研究、改进卫星设计、发展新型清理技能、加强国际互助与监管以及提高"大众意识与教诲等方法的综合运用,我们可以为办理这一问题贡献自己的力量。(综合整理宣布)(策划/黄李玲)

氨基酸含量不敷以孕育生命,土卫六很可能不适宜人类居住天体生物学家们创造土星最大的卫星——土卫六可能没有足够的氨基酸来孕育生命。由加拿大韦仕敦大学天体生物学家凯瑟琳·尼什领导的一项研究表明,土卫六的地表下海洋很可能是一个不适宜居住的环境,这意味着在这个冰雪天下中创造生命的希望已破灭。

这张海报展示的是惠更斯探测器从1 0公里高空拍摄的土星卫星土卫六的平面(墨卡托)投影图。构成该视图的图像是2005年1月14日利用欧洲航天局惠更斯探测器上的低落成像仪、光谱辐射计拍摄的。惠更斯号探测器由卡西尼号飞船送往土卫六,由位于美国加利福尼亚州帕萨迪纳的美国国家航空航天局喷气推进实验室管理

凯瑟琳·尼什,地球科学教授

这一创造意味着,太空科学家和宇航员在外太阳系(木星、土星、天王星、海王星等四大“巨型”行星的家园)创造生命的可能性要小得多。

尼什说:“不幸的是,我们现在在太阳系内探求地外生命形式时,须要少一些乐不雅观。科学界一贯对外太阳系冰冷天下中创造生命感到非常愉快,而这一创造表明,这种可能性比我们之前假设的要小。”

识别太阳系外的生命是行星科学家、天文学家和美国国家航空航天局(NASA)等政府太空机构非常感兴趣的一个领域,这紧张是由于许多巨行星的冰卫星被认为拥有巨大的地表下液态水海洋。例如,土卫六被认为在其冰冷的表面下有一个海洋,其体积是地球海洋体积的12倍多。

尼什说:“我们所知的地球上的生命须要水作为溶剂,因此,在探求地外生命时,拥有大量水的行星和卫星会引起人们的兴趣。”

在这项揭橥在《天体生物学》杂志上的研究中,尼什和她的互助者试取利用撞击坑的数据,量化从土卫六富含有机物的表面转移到其地下海洋的有机分子数量。

在土卫六的历史中,撞击土卫六的彗星融化了这颗冰冷卫星的表面,形成了与表面有机物稠浊的液态池塘。由此产生的熔体密度大于冰壳密度,以是较重的水穿过冰层下沉,可能一贯沉到土卫六的地表下海洋。

利用假定的土卫六表面撞击率,尼什和她的互助者确定了在土卫六的历史上,每年有多少颗不同大小的彗星会撞击土卫六。这样,研究职员就能预测携带有机物的水从土卫六表面流向内部的流速。

尼什和研究小组创造,以这种办法转移的有机物重量很小,每年不超过7500千克甘氨酸(构成生命蛋白质的最大略氨基酸)。这与一头雄性非洲象的质量差不多。(所有生物大分子,如甘氨酸,都以碳元素作为分子构造的骨架)

“每年向体积是地球海洋12倍的海洋中注入一头大象的甘氨酸不敷以坚持生命。”尼什说,“过去,人们常常认为水即是生命,但却忽略了生命须要其他元素,尤其是碳元素。”

其他“冰雪天下”(如木星的卫星木卫二和木卫三以及土星的卫星土卫二)的表面险些没有碳,目前还不清楚有多少碳可以从它们的内部获取。土卫六是太阳系中有机质最丰富的冰质卫星,因此,如果它的地表下海洋不适宜居住,这对其他已知冰质星球的宜居性来说也不是个好兆头。

“蜻蜓”是一台双四旋翼着陆器,它将利用土卫六上的环境,飞往多个地点(相距数百英里),对材料进行采样,确定表面身分,以研究土卫六的有机化学和宜居性,监测大气和地表状况,拍摄地貌图像以研究地质过程,并进行地震研究尼什表示土卫六表面的碳很难转移到其地下海洋,基本上很难在同一个地方同时拥有生命所需的水和碳。

只管有了这一创造,但要更深入理解土卫六则还须要进一步研究,对付尼什来说,最大的问题是,土卫六是由什么构成的?

“蜻蜓”项目操持于2028年实行一项航天翱翔任务,将一架机器人旋翼机(无人机)送往土卫六表面,研究其前生归天学,即有机化合物如何形成和自组织,从而形成地球及其他地方的生命起源。

用望远镜透过土卫六富含有机物的大气层来不雅观察土卫六,险些不可能确定土卫六富含有机物表面的身分。还须要上岸土卫六,对其表面进行取样,以确定其身分。

迄今为止,只有2005年的卡西尼·惠更斯国际太空任务成功地将一个机器人探测器降落在土卫六上剖析样本。它是第一个在土卫六上着陆的航天器,也是有史以来离地球最远的着陆航天器。

尼什说:“纵然地表下的海洋不适宜居住,我们也可以通过研究土卫六表面的反应来理解土卫六和地球上的前生归天学。我们非常想知道那里是否发生了有趣的反应,尤其是有机分子与撞击产生的液态水稠浊的地方。”她表示这会对“蜻蜓”号的任务产生负面影响,但实际上,这项研究提出了更多的问题。这项研究的结果比想象的还要悲观,但这也意味着土卫六表面附近存在着更多有趣的前生物环境,可以利用“蜻蜓”号上的仪器对它们进行采样。(综合整理宣布)(策划/罗媛)