岁月把雅尔从电音传教士改造成了巩俐的七旬男友

他的父亲是已故的配乐大师莫里斯·雅尔(Maurice Jarre)。老雅尔生平有过四段婚姻,雅尔的母亲是首任,第二第三任妻子都是女影星,人生末了的二十五年是和一位华裔女士共度的。雅尔不仅复刻了父亲的音乐才华,恋爱方面更是青出于蓝。他的第一任也是素人,第二任是英国影后夏洛特·兰普林(Charlotte Rampling),第三任是法国影后安娜·帕里约(Anne Parillaud),如果他和巩俐在爱河走得更远,即是第四任也是华人,连婚史也向父亲致敬了。只不过,我对这种可能性表示疑惑。就在去年的8月,外媒宣布雅尔正在起诉他的华裔继母,打一场继续权的跨国官司。我的疑惑还得到了天后伊莎贝尔·阿佳妮(Isabelle Adjani)的“加持”。她也是雅尔的银幕艳史之一,生动于第二任与第三任之间的空窗期。这段感情没有结果,雅尔2004年访华面对《新京报》大方承认,说自从和阿佳妮分离后再无联系。女为了问出八卦,用了一道药引子——2003年秋日北京举办“声纳”电子音乐节,雅尔和阿佳妮有去捧场。据雅尔回顾,那晚的演出他最喜好上海的电音艺人B6:“非常喜好,当中的感情感很强。其他有些侧重‘噪音’的,会令我回忆起自己最开始玩电子乐时候的环境——当时我就喜好捣弄‘噪音’……”顺着这条线索,我讯问B6。他还有印象。那是2003年11月1日,周六夜晚在“藏酷”,他第三个登台。“声纳”是姚大钧筹办的,当时聚拢了全国的电音高手,紧张是实验噪音、环境音乐以及人工智能舞曲(IDM)。起初,B6没有留神到雅尔,是演完之后姚大钧先容他们认识的,客套了几句,并无深入互换,至于电音大佬为何现身北京却又不参演,他完备不知情。神通广大的外媒也无法给出答案,不像二十多年前,对雅尔访华的拓荒之旅有全方位的宣布。这种宣布的声量与规模可以参考后来NBA巨星罗德曼对朝鲜的访问。统统恰如雅尔回答《北京青年报》(2004年10月8日,A19版)的那样:“就像一个外星人乘坐宇宙飞船来到中国,然后又瞬间消逝。”

问题是,外星人入侵不须要练习吗?如果我没猜错,2003年的秋日,雅尔去北京是为他次年的中国公演踩场,而这个暖身之举实在是有先例的。1982年3月13日出刊的《Billboard》杂志为雅尔做了一个大特辑,乃至连特辑的页码都是JMJ(Jean-Michel Jarre的三个首字母)开头。雅尔在中国的首场公演发生在1981年10月,文中揭秘那之前长达两年的预备秘辛,雅尔如何三顾帝都。

为什么是雅尔,一个法国人,而非执盛行音乐牛耳的英美艺人?为什么是没有歌词的电子音乐,而非更能带动气氛的摇滚乐?后一个问题彷佛不言自明,而雅尔的中国历险,实在始于一位驻华外交官的牵线搭桥。不是法领馆,而是英领馆,那位神秘人与雅尔的故事是那种常常在乐迷与艺人之间发生的俗套。我喜好某位艺人,我把他(她)的作品安利给朋友。就这样,那位外交官把雅尔的两张专辑《Oxygène》《Équinoxe》借给了中国朋侪。朋侪如法炮制,末了流入了本地的广播电台。多年往后,面对乐评家Michaelangelo Matos,雅尔这样答道:“邓小平想对天下开释一个旗子暗记,中国正在开放。我的音乐第一次涌如今中国的广播电台,事实上,这也是他们第一次听到西方的音乐。年轻人对西方的音乐、电影一无所知,以是,这对他们显然是一记重拳。”

专辑《Oxygène》期间的雅尔

这记重拳击出的韶光与地点目前难以考证。该当是北京的某个调频,1979年至1980年春天,由于更晚揭橥的《Équinoxe》上市是在1978年的岁末,而雅尔首度访华是在1980年5月。第一次来中国,而且是官方约请,雅尔在北京为中心音乐学院上了一堂大师课,讲述合成器以及电子音乐,还赠予了一台英国产的EMS Synthi AKS合成器。这个细节被《公民日报》证明了,文章《雅尔的电子合成器音乐演奏》(1981年10月23日,第7版)在结尾提到:“去年雅尔访华时曾向我国中心音乐学院赠予了一台小型电子音乐合成器。现在中心音乐学院作曲系的部分师生正在利用这台合成器对这种新型的音乐进行磋商研究。”《Billboard》杂志(1982年3月13日,JMJ13页)还透露了一个细节,由于有了这台合成器,中心音乐学院的学生才成立了“电子音乐学习小组”(an electronic music study group)。这个组织让我想起《公民音乐》杂志的一篇宣布:“国庆35周年前夕,中心音乐学院电子音乐实验组,在都城演出了五场电子音乐会……”(《富有民族特色的电子合成器音乐会——兼谈电子合成器》,1984年11月,P57)。“学习小组”和“实验组”的差异大概是翻译造成的——毋庸置疑,雅尔的访华催化了中国的电子音乐。

1981年10月23日的《公民日报》提及雅尔曾向中心音乐学院赠予合成器

雅尔来访的那年,中心音乐学院还有一件大事,校刊重生,改名为《中心音乐学院学报》。我查了头几年的“学报”,雅尔失落于记载。校内主要的外事互换一样平常会在“学报”上露脸。1981年的第一期刊文《友好往来和文化互换概括》,提到1980年以降来访的音乐家以及友好人士达到七十三次,三百二十余人,特殊列举傅聪、保尔·托特里、让·穆耶尔等八位专家。那八位无一例外都是“古典”天下的学院派。而雅尔在“学报”上的缺席多少印证了电子音乐当年在中国的窘境,民间有待遍及,学界尚未入籍。“学报”直到1984年的第四期才对电子音乐抬了一下眼皮,王次炤在上面揭橥文章《电子音乐在中国的开端》,开篇先抑后扬:“国外电子音乐传入我国已经有好几年的历史,然而我国自己的电子音乐却一贯默默无闻。1984年9月24日,在中心音乐学院礼堂首次举办了电子音乐专场音乐会,揭开了发展中国电子音乐的序幕。”《公民音乐》杂志刊文附议(《海内首次举行电子合成器音乐会》,1984年第十期,P63):“国庆前夕,由中心音乐学院、中国唱片社联合举办的我国首次电子合成器音乐会在都城舞台正式演出。它标志着音乐中一个新兴的独立品种——电子合成器音乐在我国已正式出身……”所谓的“首次”让人生疑。1981年雅尔访华的五场激光电音演出明明珠玉在先,办得轰轰烈烈,撰文的何以掩耳盗铃?如果要强调国产性,那么1980年田进勤的弦控式电子琴申报请示演出(在北京劳动人民文化宫的后殿小戏院,详见《山西青年》1982年第十一期,P30-31)又该如何阐明?答案或许藏在1984那次电音专场的节目单里:陈远林《补天》《昊》;陈怡《奏乐》;朱世瑞《女神》;谭盾《游园惊梦》《三月》;周龙《宇宙之光》——共八首,一首失落考。这五位作曲家,前四位当时是中心音乐学院作曲系的研究生,后一位当时就职于中国广播艺术团,同样毕业于中心音乐学院。显然,他们都是苗红根正的学院派。王次炤如此总结:“这些作品在题材和风格上都着力表示了我国的民族特色,表明了创作者的未来目标——要使中国特色的电子音乐在电声天下中霸占应有的席位。”以是,所谓的“首次”还须要考虑“原创性”和“民族特色”,田进勤的申报请示专场演的是《春江花月夜》之类的民乐,并无原创,至于雅尔,他是法国人,连参赛的资格都没有。

王次炤的文章《电子音乐在中国的开端》

如何取得资格?雅尔在首度访华的过程中萌生了一个动机——去中国演出。在中心音乐学院,他见到了中国政府的官员,还有非常激情亲切的师生。“当我说自己很乐意来中国演上几场的时候,他们激动极了,然后又害怕起来,以为策划这样一个巡演会非常繁芜。”两个人给了雅尔信心,圆一场中国梦。他先是见到了中国文化部的一位高层,一位女士,英语讲得不错,还理解英国的绘画与文学。雅尔读过一个法国文学的学位。两人大谈中英法三国。“我以为她对我来中国演出的想法还挺上心的,不过我也阐明了,此事不必强求,我只是表达我的发起,如果他们以为靠谱,官方能开绿灯,那我会非常非常愉快地回来演出。”另一位是克劳德·马丁(Claude Martin),当时法国驻华大使馆的二号人物,一个中国通,能说十七种中国方言,和雅尔一样是影迷。他力挺雅尔的想法,不遗余力铺路。经由协商审批,有关部门终极建议雅尔在1981年的头上来华敲定演出的组织。1981年2月,雅尔二度访华,他重返中心音乐学院,约请上回见到的那些音乐家同台。他想要一支民乐团,合奏一段随处颂扬的中国旋律。

雅尔访华演出的海报

2月,雅尔还做了一个主要决定,把中国公演的舞台设计交给马克·费舍尔(Mark Fisher)。马克在上世纪八十年代初已经是有名的建筑师,他的名气紧张来自摇滚圈。1980年至1981年,平克·弗洛伊德名震天地的“迷墙”(The Wall)巡演,舞台设计就由此君操刀。1981年6月,马克随雅尔访华,挑选园地。这是他第一次进到中国,第一次来北京,二十多年后,他重返这座城市,为北京奥运的开闭幕式设计舞台,大概有想起自己最初的偏见。当年,他预估自己将要和“第三天下”的硬件打交道。结果呢,京沪两地的场馆之好让他惊叹。例如容量,大过伦敦的任何一块园地;后台举动步伐、供电系统也都很棒。大概是记错了,马克转述《Billboard》杂志的信息部分有误。他说都城体育馆是1958年落成的,比实际提早了十年;上海体育馆也并非1968年,而是1975年,不雅观众容量没有两万八千人那么夸年夜,而是一万八。随行的还有雅尔的经纪人,他给中国唱片公司带了三千张(另说七百五十张)雅尔的专辑,希望“中唱”发到各地的唱片店分销,但是“中唱”只展不销。事后,某位驻法的中国大使见告他,新中国还没有发卖外版音乐的先例。但是在演出这块,雅尔将成为第一位破冰者。已经放给西方天下了。当年7月11日的《Billboard》杂志预报了雅尔的中国巡演:北京和上海各两场,两场都分别在室内、室外举办;行程是1981年10月18日抵京,11月5日从上海离境;中方卖力园地以及雅尔团队(不包含随行拍摄记录片的剧组)抵华后的统统开销,其他用度(紧张是十二吨——另说十六吨——设备的运费)由雅尔承担。操持赶不上变革。部分细节后来被历史反对掉了。

马克·费舍尔为雅尔北京站的舞台设计的草图

北京站的现场效果

参考《北京》(《法国著名电子合成器演奏家雅尔今日到京》,1981年10月16日,第4版),可以确认雅尔抵京比预定早了两天,是在16日。该当是下午之前,否则来不及出稿,二则,雅尔团队出机场的画面也能旁证(详见记录片《Jean-Michel Jarre: The China Concerts》)。雅尔走在最前面,身后是他当时的妻子夏洛特·兰普林,然后是经纪人。雅尔抵京的那则新闻还是乐评家贺锡德写的,他不久为上海的《文申报请示》(10月26日,第2版)也写了类似的宣布,预报雅尔当晚在上海体育馆的演出。一种觉得,贺老当时有全程追星。他之前还为《音乐爱好者》杂志写过预热文章(《表现新的时期应有新的乐器——先容电子合成器及其法国演奏家让·米歇尔·雅尔》,1981年第三期)。这组操作,他好比是雅尔以及电子音乐在中国的推手。百度百科还提到了两个细节:“文革”后,中心公民广播电台规复了外国音乐组,贺老任组长;1970年代末,贺老做了《先容电子乐器和电子音乐》,这是中国第一档先容电子音乐的广播节目。

《北京》的雅尔抵京宣布还是乐评家贺锡德写的

重温那部记录片,1980年代的京沪风貌最为可亲,犹如安东尼奥尼对1970年代中国的精彩记录。雅尔在影片的八分半钟开启了埋怨模式,预备期超过两年,协商的过程又长又艰巨,很多难题,譬如十六吨设备的运输,西方的繁芜设备与中国的电插头怎么相处。后一点乃至在演出临开场还没办理,《Billboard》杂志的雅尔特辑就用这个紧张的细节拉开帷幕,好比美国大片,第一个镜头是灾害来了。

英国剧组拍摄的雅尔访华记录片

1981年10月21日,北京,下午五点半,间隔演出开始只剩两个小时了,电力供应还不足稳定。还缺一根长达两百码的重型电缆。三天之前,雅尔曾经试图进场试音。没有下文。场馆周边为了合营演出,临时断电。那根电缆也及时赶到了。不过即便它爽约了,演出也不会取消,当时的雅尔已经做了硬上的决心。一万八千位不雅观众,包含中法两国的好些官员,还有中心音乐学院派出的民乐团,为了同台改编一曲《渔舟唱晚》,他们已经默默排练了四个月。这些都远远超出了一场音乐会的内涵,达到政治、外交的高度。这场演出,北京的主要媒体都参与了宣布。记录片捕捉了一段央视的专访,女用播音腔提问:“这个电子合成器今后的发展前景如何?”她还预祝演出顺利。雅尔的回应翻译之后变成会让本日的中国公民会心一笑的“感谢中心电视台”。《公民日报》在23日为雅尔连发两文,时政新闻那版转载了新华社的宣布,原创的、包含采访内容的文章涌如今相对次要的第七版,没有负面的字眼。但是雅尔从一个音乐人的角度有他的异见,第一场并不堪利。他以为:“不雅观众比较拘谨……在北京的第二场效果更积极。还有便是上海的不雅观众实在太棒了。”

同台的中心音乐学院民乐团事先排练了四个月

21、22号,北京站连演两场。上海站原定是26、27号两个晚上,结果29号追加了一场,缘故原由不明,估计如雅尔所言——上海的不雅观众实在太棒了。加场的出票信息有在27日的《解放日报》露出:“27下午1:00起分别在卢湾、静安、黄浦、普陀、上海体育馆,沪南、沪西运动场售29夜7:00个别票(每人限购两张)今夜7:00满 上海体育馆。”信息还提到,这次演出的主理单位是上海市文化局。

雅尔抵沪那天,文化局派了官员接机。官员一口江熏风情的普通话:“晚上我们文化局宴请你们全体。”翻译转述。雅尔听到有饭局——“哇”——咧嘴笑。官员更愉快,他的笑颜就没收过,犹如绽放中的向日葵。“我们晚上再见,”他的手势比得那么洒脱,只等翻译跟进,“我们这几天要很好地互助。”

雅尔上海站加场的信息有在27日的《解放日报》露出

上海市民互助的意愿更强烈。雅尔在街头被当成外星人团团围住。外星人全程说英文。他请翻译问市民:“他们还知道别的音乐家,西方音乐家吗?比如‘滚石’‘甲壳虫’。”然后女翻译用中文问:“你还知道其他的西方当代音乐家吗?”市民笑道:“那就不太清楚。” 记录片剧组连续在上海体育馆附近采风。票子售罄,一位学生样子容貌的小哥用英文和镜头谈笑风生。

“你对晚上的演出有什么期待吗?你以为它会是什么情形?”

“我没票啊,如果我有票的话我肯定会非常尽兴的。”

“票子很难搞吗?”

“全卖完了。”

“那你还过来?”

“可能还有余票吧,以是我来啦。”

上海站现场照片

上海站的票券以及演出事情证

切实其实人来疯。上海站连报幕员也一改北京站的持重,浓妆艳抹起来,让人想起英国的Glam Rock。雅尔事后回顾:“上海就像中国的那不勒斯,那里有更多的温暖与踊跃。不雅观众从我开始演奏就随着打拍子。节奏没打准,但这不是什么问题。他们便是想互动。我接着也震荡了,由于他们第一次开口要署名。这事情在中国彷佛没有先例。”

踊跃署名的场面留在记录片的尾声。不雅观众猖獗地把小纸条塞给雅尔,有的乃至拿出自己的照片,请雅尔在空缺的背面留念。雅尔像盛行偶像、摇滚巨星那样谢场,与不雅观众握手,让山呼海啸的他们触摸一下合成器。上海的媒体以及音乐圈的从业职员险些尽数出动。当时供职于上海乐团的浦琦璋在《文申报请示》(1981年10月28日,第2版)揭橥了一篇不雅观后感,坐实了雅尔对她的影响。

浦琦璋在《文申报请示》发文,坐实了雅尔对她的影响

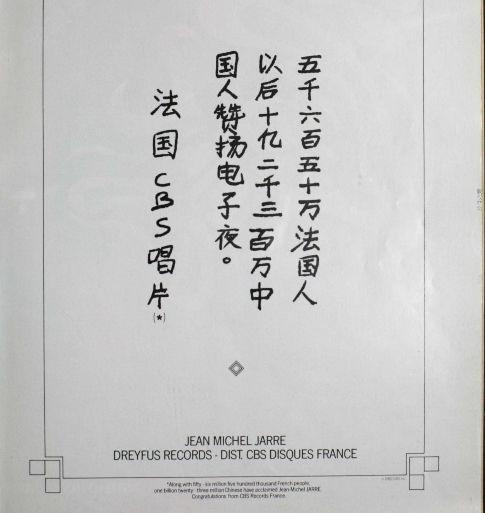

雅尔的经纪人还留神到一个征象:“许多中国人都有新式的收录机,我们看到成百人在演出现场偷录,多数设备是从喷鼻香港带到内地来的。”他很得意,连续向《Billboard》杂志吹风,Disques Dreyfus将成为第一个印在中国唱片上的外国音乐厂牌。和“中唱”的条约已经谈妥。演出的现场录音将由“中唱”引进,在大陆地区发行一百万盘磁带以及十万张黑胶。版权无偿供应,作为交流,当这套录音在环球发行的时候,合奏《渔舟唱晚》的中国乐手也不会得到版税。

有兄弟机构与“中唱”打起了轰隆战。《文申报请示》(1981年11月27日,第2版)刊发简讯:“上海音乐书店已将法国著名电子合成器演奏家让·米歇尔·雅尔演奏的部分乐曲录制成盒式录音带,即日起发行。”很难判断这款录音是私录(bootleg)还是“中唱”的版本,或者是雅尔旧作的剪辑。“中唱”后来如约推出了雅尔访华的现场精选,1982年先出磁带版(中国唱片HL-118),1983年才有黑胶版(中国唱片DL-0063),这两个版本估计让雅尔的经纪人有些尴尬——Disques Dreyfus的标识和名字集体失落踪。

Dreyfus厂牌发给媒体的宣扬文件

中唱为雅尔访华现场做的精选磁带,可见发行韶光是1982年

三十多年过去了,难免会有一些物非人非的兴叹。雅尔和夏洛特·兰普林离婚是在2002年,八年往后,他的经纪人去世,又过了三年,帮他设计舞台的马克·费舍尔也走了。如今的雅尔已是古稀老人,却还是那么帅。人生的有些侧面,他会让人想起法国影星阿兰·德龙。阿兰·德龙的演技,他参演的那些电影,大概还有腹诽的空间,但是他对中国公民而言是分外的,独一无二的。把电子音乐带来中国的雅尔何尝不是。

雅尔