9月28日,珠海航展上亮相的歼-20战机换上了国产发动机,这让北京航空航天算夜学教授陈光格外高兴。他生平研讨航空发动机,把发动机视为自己的“孩子”。

“如果不戴助听器,全体天下一片安静。”今年91岁高龄的陈光听力已经不太灵光,但他每天坚持在北航校园里走上两圈,上午40分钟,下午40分钟。在校园里碰着的老同事、老朋友都会主动和他打呼唤,激情亲切地竖起大拇指为他点赞,放学回家的晚辈隔着很远就和他打呼唤。

耄耋之年的他依旧精神矍铄,步伐有力。他活到老、学到老、奉献到老,开讲座、讲网课、写文章,凡是对国家航空航天奇迹有利的事情,他都在所不辞。

学一门,爱一门

1930年出生的陈光到了上学的年纪,就遇上接连不断的战役。由于时局混乱,他随家人四处奔波,辗转湖北宜昌市、巴东县,四川万县和龟龄县(今重庆市龟龄区)等地,中学6年就换了6个学校。

中学毕业,陈光考入当时的湖北省省立医学院,开始了短暂的学医进程。但两年后由于家境困难,家中无法办理3个孩子的上学问题,陈光的大学上不下去了。为了有学可上,他把目标转向了供给制的华北大学工学院(北京航空航天算夜学前身之一)。

“学习航空航天的想法很大略——那是天上飞的,很神气,又是到都城北京上学,那是多少年轻人的梦想。”当然,最为主要的,是学校属于供给制,不仅不收费,还发制服与生活费。当时的供给标准是每月餐费18元,零用2元,用饭按桌,每桌8人,菜也很丰富,有时还吃过大对虾。2元钱的零用钱也算是比较多的,那时候去杂货铺,花5分钱就能买上一捧花生米。

一个油布包,里面装着的被褥和床单,便是陈光从武汉到北京上学的“家当”。这些物件一跟就跟了他几十年的光阴,见证着他青年期间熬夜苦读、研讨专业的日子。

入学后,陈光和同学们没有固定的校舍,曾经在四合院、工栅等地方住宿和学习,在北京钱粮胡同9号和13号住的韶光最久。冬天同学们轮流生炉子,陈光是南方人,每次生炉子都要花上两个小时,弄得满脸黑乎乎的,才把炉子点着。直到1954年开学,他们搬到航院二号学生楼,这才算是有了专门的宿舍。

条件艰巨挡不住陈光学专业知识的劲头儿。糊里糊涂进了发动机专业的他,反而越学越喜好,每年的考试成绩都名列前茅。陈光入学后被分到发动机设计专业学习。当时的老师先听苏联专家讲课,再将讲义翻译成中文,油印给同学们,以是每一份学习材料大家都格外珍惜。“当时学习条件比较艰巨,用的还是打算尺和手摇打算机。上电工课,由于没有投影设备,先生长西席每次上课都要提前公示大纲,用羊毫写在大张的纸上,上课时再一张一张贴在黑板上,彷佛是‘拉洋片’。”

1955年9月13日,成绩精良的陈光留校参加事情,此后的人生就牢牢地和发动机捆绑在了一起。

一场辩论避免了一起国际官司

1988年5月30日晚,中国民航的B-2604苏制图-154M客机在广州起飞后约10分钟,机尾发动机发生了严重的断轴故障,3台发动机中,有1台的3级低压涡轮甩离机身,在发动机尾部留下一个可供1人通过的大洞。好在当时甩出的碎片未对机身与操纵系统造成毁坏,飞机得以安全返航,未酿成大难。

根据国际民航组织的规定,中国民用航空总局卖力故障调查与剖析,苏方派来发动机生产厂的总工程师等专家来华。中苏双方在剖析中,都认可发动机内的隔热套筒突发下陷导致了事件,但对下陷缘故原由产生了不合。苏联专家认为,事件是中方利用不当所致。中方专家感到无法认可苏方的这种说法,但一时又苦于找不到有力的论据。

事件发生后4个月,陈光和熊昌炳、朱谷君接到参与事件剖析与调查的任务——找出故障的真正缘故原由,并拿出能使苏方认可的剖析论证报告。

面对一个故障隔热套筒,要剖析出缘故原由并不随意马虎。接到任务的头几天,陈光饭也吃不下,觉也睡不好,一门心思就琢磨,这个下陷到底是怎么回事。不久,他想出了用“仿照故障形象”的试验方法来剖析,仿照事件条件,弄清楚缘故原由。如果用金属制的仿照件,费时费力,耗费金钱。当时陈光爱打网球,有很多网球筒。于是,他搞起了“多快好省”的土办法——用网球筒、钢管、水和气门芯等便宜易得的物件搞出来个仿照试验器。

靠着这套装置,陈光仿照了各种各样的可能性,但按苏联专家的剖析仿照时,试验器的损伤和事件发动机的损伤并不一致。末了他把试验器放入水中,用打气筒对网球筒施加压力,不一会儿水盆中的水就冒出气泡,表明仿照试件已变形。陈光激动地从“试验器”中取出仿照试件,创造仿照试件变形处的形状呈菱形——和事件飞机上的凹陷同等!

这次试验证明了隔热套是在外压浸染下失落稳变形,而非苏方所说的“内部温度变革”所致,也便是苏联专家所说的翱翔员操作缺点并不成立,发动机故障件中并沒有使它变形的压力,陈光做了进一步剖析研究,创造该故障件构造设计有错,材料釆用不当,加工粗糙等,造成远低于所需的压力,就使零件变形,因此得出故障是苏方造成的结论。

事件缘故原由被陈光找到了,民航局很快组织故障再实际验。试验那天,停机坪上救火车严阵以待。试验条件一经施加,只听“砰”的一声,发动机涌现故障,拆解开一看,果真和事件中的发动机千篇一律——菱形凹陷赫然在目,验证了陈光的剖析结论。

发挥余热,培养航空人才

长期从事航空航天传授教化和研究的陈光深谙培养人才的主要性。“老一辈航空人的接力棒终极还是要交到年轻人的手上,国家科技创新的关键还是要培养创新型人才。”陈光不仅在几十年的传授教化生涯中培养了大批精良人才,也在1998年退休后多次参与我国航空航天领域的发动机咨询、成果评估和故障剖析等事情,发挥余热。

“搞出来的论文、研究、成果一定要在航空航天的实际中用上!

”这是陈光设立“航空强国中国心”教诲基金的初衷,也是这一奖项评比的主要标准。

2014年,经济并不富余的陈光毅然拿出50万元设立奖学基金,支持航空发动机领域创新型人才的培养。随后,他的学生陈懋章院士和刘大响院士也各拿出50万元支持这项奇迹。至今,基金现已获捐款1392余万元,凡是从事发动机研究的本科生、研究生都可以凭借有运用代价的科研成果申请奖金,教诲基金同时还支持有航空发动机梦想的穷苦学生,目前全国共有9位青年学者和60位精良学生获奖。

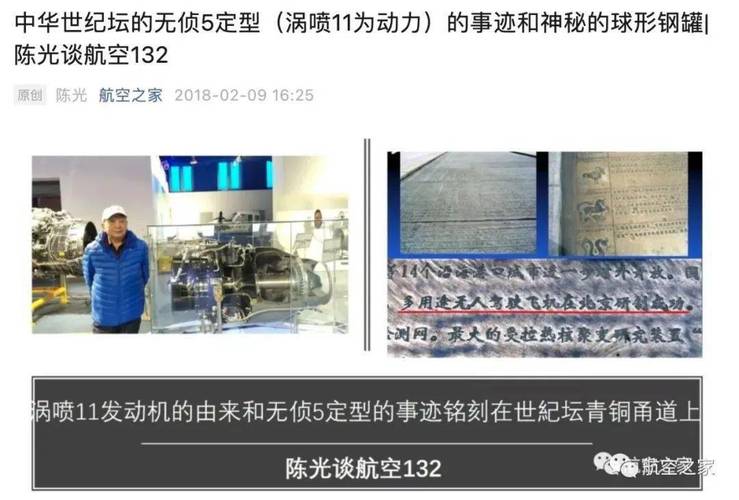

如今,耄耋之年的陈光依旧笔耕不辍,每年都会揭橥几篇剖析航空发动机故障、构造等问题的文章,保持着对航空发动机前沿领域的关注,为国家的航空航天奇迹贡献着自己的力量。

退休后,陈光参加了北航老教授协会老教授科普报告团,他同时也是中科院老科学家科普演讲团的成员,每年为各年事层次和不同职业的听众分享航空专业知识,还荣获了2020年“都城会民学习之星”称号。

去年疫情期间,陈光还在家中给学生上起了网课,与青年学生一起“逐梦星空”。短短两个小时,视频在线不雅观看人数就靠近万人,跻身直播平台视频谈天专区人气榜第一名。

陈光每次讲座的演示文稿图文并茂,所有的图片、笔墨与视频都是他本人搜集整理并制作的。由于年事已高,视力逐年低落,他的书桌旁有3台扫描仪、两台打印机,报刊杂志须要单独裁剪、扫描、在电脑上放大阅读,科普讲座的资料都是这样一点点整理制作出来的。

“我这里飞机多,药多。”陈光的家不大,柜子上摆着大大小小的飞机模型,下面紧接着便是各种药盒和药瓶。对面则是陈光教授事情和阅读的办公桌,他用行动践行着“活到老,学到老,奉献到老”。

谈起自己对航空奇迹的期待,他希望能够有更多自主设计的成果投入到实践中,对国家科技的发展须要自傲,“中国和尚”也要“好念经”。“希望更多的青年才俊积极投身死国航空发动机奇迹,艰巨奋斗,开拓创新!

”

演习生 王军利 来源:中国青年报

来源: 中国青年报