在2018、2019年的新旧交替之际,华为公司CEO任正非无疑是最引众人关注的人物了,无论是罕见的接管中外的采访,还是内部电邮的讲话,都会掀起学习的热潮。任正非总的很多特点使我想起了历史上的一位人物——曾国藩。任正非总44岁开始创业,从0到1把华为从一个小作坊做成天下级的企业,曾国藩40岁旁边,从一个在籍员工,从0到1开始组织湘军,把一帮村落庄农人培养成成了战无不胜的湘军集团,打败了几十倍于湘军的太平天国军,挽救了奄奄一息的大清王朝;任总喜好发电邮讲话给员工,把自己的思想通报给华为的全体的员工,曾国藩的时期没有电子邮件,而是通过吃早饭的时候给将领不断通报自己管理思想,用人干事的心得。他们随处不同时期、但都极其重视人才、都认为名必共享、利必共享的理念,在不同性子的组织中作出了惊世的造诣。

但是本文不是磋商他们的异同,紧张是磋商曾国藩的识人用人之道,以其能够古为今用。你可能会说,如今的时期是VUCA的时期,曾的那些不雅观点还得当宜吗?是的,天下无疑在变革。明茨伯格说:天下大部分没有变革,之以是我们以为变革快,是由于我们天生就会感想熏染到变革的部分。但也有很多是没有变革的或者变革并不明显的,比如人性,比如管理理论。给大看一本1933商务印书馆出版的人事管理。这本从管理的起源到人事管理的起源、人事管理的发展、人事管理与科学、人事管理与人类福利、内容涵盖了人才选拔、人才口试、人才培训、绩效考察、员工福利、安全担保等,大家看,我们的人力资源管理的并没有作多大的改变。

力资源管理专家康志军老师说:“与其追逐变革,不如抱朴守拙”,我认为与其追逐各种新思维、新理论、新方法、新工具,不如踏踏实实学经典,回归知识,打好根本,干实事。这也是为什么我要来写这篇文章的缘故原由。

我们先来理解一下曾国藩这个人,曾国藩出身用现在盛行的话可以说是一个屌丝,出生在湖南湘乡县的一个小山村落,在曾国藩父亲曾麟书之前,几百年这里连秀才都没有出过,乃至也没有涌现过大富大贵之族,那里是一个被遗忘的天下角落。曾国藩的爷爷曾玉屏生平最大的空想便是希望子孙们靠读书走出这片天地,以是他不惜血本,供宗子曾麟书读书,然而曾麟书资质实在太差,秀才考了十七次才考上。有其父必有其子,曾国藩从14岁开始参加县试,第一次没中,然后他开始继续他父亲去世磕的精神,持续考了七次,终极以倒数第二名成绩考中了。

这哥们儿,自从中了秀才之后,人生就像开了挂,一下子变得聪明起来,很快就中了进士,又很快进京做官。并且做官也是像走了狗屎运,9年升了12级,40岁之前就到做到了部级的领导。在中心混久了,他也以为没故意思,在天子脚下,觉得自己的才华无处施展,以是他一贯寻求机会随处所客岁夜展拳脚,终于又一次逮着机会,可以去江西做主考官,兴趣勃勃的就去了,然而刚走到一半,就接到了他母亲去世的,然后他就立即回家奔丧守孝,从此结束了他的京官生涯,回家准备归隐山林。

这期间,远在广东的洪秀全,比曾国藩更惨,考了N次,连个秀才都没考上,他没有曾国藩的去世磕精神,但是他很好接管了陈胜吴广的思想,他相信“王侯将相,宁有种乎”,相信古今奇迹,都是由人做出来的。因此一贯探求机会,想做一番奇迹,偶得一本奇书《劝世良言》,他采取拿来主义,吸取精华,自己写了一本《原道救世歌》,开始给广东广西的兄弟姐妹们讲故事,处在水深火热中的广西的兄弟姐妹儿终于被他的故事冲动了,然后于1851年在桂平的金田村落逼上梁山,话说公民的名义和力量是强大的,很快,洪秀全就带领兄弟们盘踞了清王朝的半壁江山。

国家的正规军——绿营兵一贯吃败仗,很多地方都危在夙夜迟早,又没有这么多军队去弹压。这时年轻的的咸丰天子急了,只好病急乱投医,开始启动民兵政策,让那些在家安歇的官员,组织民团弹压。就这样,在家守孝的曾国藩就启用了,被任命为团练(在曾国藩之后,咸丰天子又在全国任命了40多名团练)。说是团练,只是给了一个名,其他都得自己来,自己筹钱,自己愁兵,曾国藩又开始发挥他的去世磕精神,从0到1开始组建军队,经由十多年的征战,终极打败了强于他几倍,几十倍的太平天国,成为弹压太平天国的清朝第一元勋,被封为一等毅勇侯。

当然这过程中除了打仗他还做了很多事儿,比如每天写朋友圈(日课),还让别人点赞点评;动不动还发个漂流瓶(招聘广告)来招募人才;最主要的是玩社群(湘军集团),用来创造和网络人才,培养自己的势力。

曾国藩有很多标签,用现在话说便是斜杠青年,比如他与好差错胡林翼并称曾胡;与李鸿章、左宗棠、张之洞等人被称为“晚清四大名臣”;被称为网罗造就和蔼用人才的第一高手;同时也是升官最快、做官最好、保官最稳之模范;又被认为是修身齐家治国中华千古第一完人。是中国近代当代化培植的开拓者,连我们伟大的毛主席都说“愚于近人,独服曾文正,不雅观其整顿洪杨一役,圆满无缺”,说他是最厉害的地主阶级。

纵不雅观这么多标签,被贴的最多的还是他的知人用人。他的差错胡林翼评价他说:“曾公素有知人之鉴,所识拔多贤将”;好朋友郭嵩涛说他:“以知人名天下,一见能辨其才之高下,与其人贤否。” 朋友兼坑友左宗棠说他:“谋国之忠,知人之明,自愧不如元甫;同心若金,攻错若石,相期无负平生”,并曾上书天子,要求天子下诏书,让全国有用人权的官员都向曾国藩学习,学习他的“知人之明”。晚清外交家,他的下属薛福成说他生平坚持的有两件事,一是修身,二是讲用人。他的对手王石达开说他:“虽不以善战名,而能识拔贤将,方案精严,无间可寻,大帅如此,实发难以来所未见也”,这个人很厉害,曾经把曾国藩打的要跳江。能得到对手的夸奖,想必是最大的名誉了。曾国藩自己说“成大事者,要以多找助手为第一要义”,同时作为一个leader(领导者),紧张该当抓两件事,一是树人,一是立法,他说有心人不要由于打仗输了而耻辱,而该当以有没有树人、立法而耻辱。说到这里,我很想穿越历史的对话框去问问他,为什么他打仗失落败了要跳江……

说到这里,让我想起了前段韶光阿里巴巴CEO张勇内部讲话说到的一个不雅观点:“‘组织、人才’是业务一号位的紧张事情,而不是HR;张勇每年问自己两个问题,个中一个是为集团找了哪几个人,关键词是‘找’,而不是‘招’。逍遥子不雅观点可以说和曾国藩的不雅观点也是一脉相承的。看看曾国藩识人用人到底有哪些特点?有哪些值得我们加入我们的收藏夹?

一、明晰的文武官用人需求和标准

曾国藩对付自己须要什么样的人,用人标准是什么他都非常清楚。在刚开始建立湘军的时候,他就树立了“选士人,领山农”的标准。当他在总督位置上的时候,他认为他须要四类人,一是主政一方的朝廷命管,二是为军营办理行政事务的名流,三是协同作战的绿营兵士,四是自己招募的勇丁。这里面有文官、有武官,对付不同的两类职员,他的标准,用现在话说叫胜任力本色模型是不一样的。

他认为文官该当具备以下四条的基本通用本色:

第一是要有操守。操守有两层意思,一是要清廉,为官不清廉,老百姓是不会服你的,二是有节操,有气节,要有临危不惧的肚量胸襟和教化。他说,上司的操守有问题,不能持久,下属不会至心佩服你,纵然你可以权压一级,但是心中不会服你。湘军的诗人领兵理念,除了看重读书人有知识储备外,最主要便是看重这些人有抱负,有操守,有强大的精神力量。特殊是当时的湖南诗人喜好研读湖湘理学,在出山之前就几觉了死活问题,能够把死活置之不理。比如罗泽南,在出山之前是乡下老师,之前从来没有摸过兵器,但是一领兵就卓有成效,征战四年,克城数十,险些没有败绩,常常以少胜多。

第二是没有官气 。什么官气?便是,说话干事喜好讲资格,讲形式,说话调皮,办事平庸,无朝气,干事行文都得依赖别人,自己又不能放下身体,不能吃苦的作风。曾国藩说一个人不论发展到什么程度,如果官气很重,那么这个人的发展已经受到局限,不会再有大的发展了。与官气相对应的是乡气,所谓乡气,便是乡下人的做派,喜好逞能,出新,干事则只想到自己这一壁,不会去想别人,说话常常有漏洞,一件事情还没开始办,便先招来各方议论,无论是官气还是乡气,两者都是有缺失落的,但是比较起来,曾国藩更喜好用乡气之人,不喜好用官气之人,由于官气重的人暮气沉沉不能办事,乡气重的人朝气发达,可以办事。湘军的“领山农”原则,招的便是乡气之人,不招城里的市井光滑油滑之人,不招原来的绿营兵,招的都是山里的农人。听说在口试时,一看招来的是农人,不善措辞,很木纳,乃至还有呆滞,曾国藩就会表示很满意。这跟我们现在很多企业喜好用“学生兵”道理是一样的,学生兵没有官气,没有履历,但是有激情,喜好出新、朝气发达。

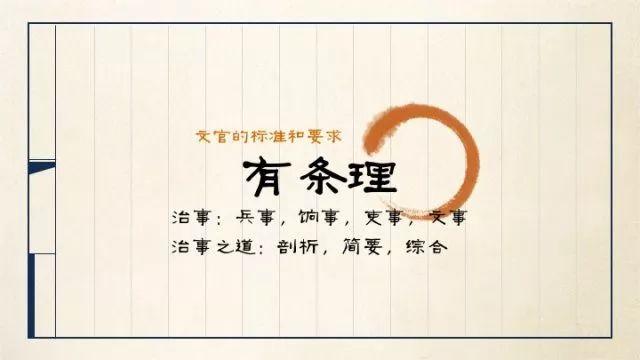

第三是有条理。曾国藩的相人口诀中有一句叫“若要看条理,全在言语中”。曾国藩自己干事非常看重条理,他把治事分为四类:兵事,饷事,吏事,文事。而把治事之道总结为三端:阐发,简要,综合。阐发是的第一事情方法和步骤,在阐发的时候只管即便细分,一件事情摆在面前,先把他剖成两部分,再由两部分剖成四部分,再由四部分分成八部分,越剖越多,事情的周详处,隐蔽处就越彰显。也有点类似项目管理中的WBS分解法,活在现在,他绝对是项目管理的高手。分解之后,一件事情不管多么繁芜,多么盘根错节,他认为总是可以用一两句话来表达的。凡管理大众的道理,必须大略单纯,才能让他们明了照办;若过于繁芜,对付大多数的人来说将无所适从。

这点与我们现在很多企业老板或企业最高管理者不一样,我们现在很多老板喜好说一些博识的计策,在天上飞,总要下属去领悟,然后下面的中高层就像地面的猪,无法理解和解读老板的鸟语。是不是对照镜子反思下呢?

第四点是少大言。大言便是放空话,说大话,他说这是文人气息,书读的多了,每每认为天下事统一,以是常常放言高论,不着边际,说话没谱,他认为这种人不能用。而现实中,很多企业老板自己本身就喜好说大话,放空话,比如很多互联网公司明明融资几百万公民币,对外公布便是几千万融资;招聘时流传宣传“绝对年夜方的股权,让你40岁可以退休”,然后事实却是公司连做什么产品方向都没有搞清楚,商业化的道路更是遥遥无期,至于盈利就更是天方夜谭了……老板如此,招聘时的喜好和平时判断的人的标准就可想而知了。

武官也有四条基本的本色标准:

一是“才堪治民”。才能要服众,必须要到第一线去,拿出实实在在的古迹,把山头打下来;二是不怕去世。要敢打敢拼,身先士卒,哀求别人做到的,你自己才能做到;三是不急名利。为名利而出的人提拔稍迟则生怨恨,稍不快意再怨,与同辈争薪水,与员工争毫厘;四是耐受辛劳。身体弱过劳则病,精神乏短的久用则散。

除了以上基本的通用本色标准外,还有一条最主要的标准,是文武官通用的,那便是“忠义血性”,忠在这里指的是为人不贰,为人忠实,更多的是对国家而言,要公忠体国,尽心往事。义是行侠仗义,赴汤蹈火,在所不辞的义行。血性则是忠义羞辱的性情,一样平常有血性的人,敢说敢做,敢作敢为。忠是对一个组织而言,义是对个人而言,血性是有激情,有担当。实在“忠义血性”到现在便是要有激情,有任务担当,有义务感。

从以上我们看出,曾国藩的用人标准更加看重的是冰山之下本色,更加看重的是一个人品质、性情和代价不雅观。回到我们现在所处的时期,很多企业比较看重学历,学校背景,公司背景,更加看重履历以及所能带来的资源,最近一两年,乃至对年事卡的非常去世,有很多互联网公司早招人就明确表示不要35岁以上的候选人,这实在反响现在企业用人的一股歪风和暴躁的风气。我在看曾国藩的这些用人标准时,我想到了顶尖猎头公司亿康先达的环球实行委员费洛迪的“1+4”潜力模型。费洛迪认为,当今时期,人才的评价标准已有体力,智力,履历和能力转变为潜力,潜力是具有成为味复合型人才温柔应繁芜多变环境的能力。潜力成为能够预测职位职员是否能成功的最主要成分。

从上图我们可以创造,亿康先达的潜力模型和曾国藩的用人标准有不谋而合之处。

二、以天下为网猎取人才

在网络人才方面,曾国藩提出撒天下的大网,还引用庄子的话,“以天下为牢笼,雀无可逃”,华为任正非总提出的“建立环球人才生态圈”不知道是不是受了曾国藩的启示?他网络人才的精髓可以用8个字概括,“以类相求,以气相引”,同类人更随意马虎进入气场相投,更随意马虎得到信赖。

以类相求,在比如后来找科技类人才容闳时,他说一定不能让武官去同他发言,因此他找数学家李善兰写信去约请,这样更随意马虎得到信赖。

以气相引,湘军建立之初,曾国藩无论权力还是声名都还有限,很多人并不一定买他帐,并且这是个掉脑袋的事情。这时他便是会拉一些社会上很著名誉的人来帮他展台和帮助。比如他的老同学郭松涛,刘蓉,这两人很厉害,郭松涛是诸葛亮式的人物,出谋划策很是厉害。刘蓉更被曾国藩称为卧龙,当时人称为“小亮”(老亮罗泽南,今亮左宗棠,小亮刘蓉)搞定了这两个人,很多人都由于他们的加入慕名而来。

他找人的详细路子有四个:

第一是招募。招募,曾国藩也认为招人才是最难也是最主要的事儿,因此他每到一处发布的第一个告示,险些都是求取人才的,办团练之始,就发布了《招某绅耆书》,并且写的声情并茂,如“数月以来梦想以求之,焚喷鼻香以祷之,盖无须臾忘诸怀”,表达了他对人才的渴望。做两江总督往后,就发布告示,希望两江的有志之士来帮助他。北上剿捻时,他发布公告“本人爱才若命,如有救时之策,出众之技,均准来营自行呈明,量才任命,如果举荐贤才的人,除赏赐银钱外,酌量褒奖”,后面做直隶总督时,专门设立德、才、学三科求才。

第二个是推举。相互推举,以类相聚,是其吸引人才的一大特点,曾国藩的很多人才都是,非常范例的便是赵烈文,赵烈文是周腾虎推举的,然后曾国藩就派人带着2百两白银去探访。

第三个是挖猎。曾国藩平日里就非常留神人才,创造别人评价非常好的人,就一定要把这个人挖过来,就连八旗兵,绿营兵也不会放过,比如李宗羲原来是安徽知县,由于长于断案,被曾国藩赏识,将他调入。

第四个是投效。投效的人都是被曾国藩吸引过来的,李元度便是投效而来曾国藩未来求取人才采取了各种办法,同时也尊重人的人才的个性。

这里面有一个故事,郭昆焘是湖南有名大儒,很多封疆大吏都想网络在自己麾下,但是他开价很高,还要拖家带口,最主要的便是要带着妻子,跟妻子朝夕相伴,形影相随。可是湘军每天都在打仗,常常被太平军打的东奔西跑。曾国藩既然认定哀求取这个人,然后就写了一封信,信中说,公是麋鹿之性,不堪束缚,清屈尊暂时到我这个地方,奉商统统军政大事。后面还加了一句关键的话,请你一定携仙眷,一定要把你的夫人带过来。郭昆焘见曾国藩如此盛情,很难推却,便到了那里,当然第一次没带夫人,曾国藩一想没带夫人,那是不想久留,以是又写了一封信,说“燕雁有待飞之侯,鸳鸯无独宿之时,鸳鸯每天肯定要在一起的,朝夕相处,不能一个人独处,你还是回去吧”后来郭过来做了兼职,曾国藩幕僚浩瀚,很少有兼职的,郭昆焘是个特例。

这里大家要把稳的是,曾国藩对付人才从来都是积极主动的去找,并且是将必亲选,兵必自募,这跟我们当代很多企业认为招人是HR部门的事情是不同的,很多企业招聘高管是让招聘HR第一壁,然后层层口试,末了到老板那儿就没人了。就算有,也很难选到好的人才。试问:招聘专员能跟高管候选人平等对话吗?有辨别高管人才的能力吗?并且让招聘HR专员去对话,能表示企业对人才的重视吗?当然也有些企业做的特殊的好的,我们的一家客户,在这方面便是特殊好,他们招聘高管的流程是先CEO第一轮口试,其次是业务副总裁口试,末了是HR口试,末了投票选择。他们这样做既表示出对人才的重视,又在流程上避免由于招聘HR判断力不足而把很多人才流失落的风险。

三、独特的口试方法

(一)冷眼看人的口试方法

冷眼看人是曾国藩的非常主要的才能,还总结出了《相人口诀》“邪正看眼鼻,真假看嘴唇,功名看气概,富贵看精神,主张看指爪,风波看脚筋,若要看条理,全在措辞中”实在这些也不是曾国藩的独创,而是他总结和发挥了很多中国传统的方法。这里面有很多故事,曾国藩为人威重,凌然不可犯,长着美须髯,胡子非常长,三角眼棱角分明。每次见人的时候,他总是盯着对方仔细端详很永劫光,一句话不说,只把这个人看的心里发慌。随后,两个人才开始对话,紧张是曾国藩提问题,稽核对方思路是否有条理。口试结束后,他就会立即记录下来,记录这个人长什么样子,能够做什么事情,有什么突出的优缺陷。

(二)构造化的口试题目

前面讲到,曾国法提问题,那么曾国藩会提些什么问题呢?紧张是一个询事,便是对事情的意见,看看有没有独特的见地,思路条理是否清晰。

第二是考言,看其说的话是否符合情理,在稽核的时候非常看重品质和性情的稽核,以及稽核这个人是否可靠,能够做哪方面的事情。并且每次见完人后,他机会把他的不雅观察记录下来,以便往后查证。

举几个例子:

刘光明:湘潭石潭人,年二十七,父四十六,母殁,有二弟。明白安详

唐顺利:目小,有精光,眉粗,笨人。

钟辅朝:目清而不定,明白,滑。

俞科葵:平江亲兵百长。年二十四岁,满面堆笑,可爱。矮而精明,略似陈安南。

(三)详细的稽核背景

同时他还会去做背景调查,多方面去理解一个人,比如他们的出身,家庭情形,在那里参战过,在哪里做过官……

我们可以看出曾国藩在甄选人才的时候,采取的是多角度的稽核办法,而并非传说中的神乎其神靠面相。他的很多方法我们现在都在用,就看我们是否实行的比较彻底,而不是选择性的实行,间歇式的实行。

四、苦口婆心的培养人才

关于人才培养,他认为人才没有完美的,并且大多数人是出于中间位置的,是须要领导去教养和培养的。他还这样比喻,他说人才相称于农人种庄稼,人才便是地里的禾苗,是须要每天去灌溉和造就的,并且还要把好的苗子和坏的苗子区分开来,要知道哪一个人厉害,哪一个人弗成,哪一个有特长,哪一个人有缺陷,这样利用和培养起来才能更加得心应手。

培养人才曾国藩有四个观点:

第一个是教诲。官对下属该当常常鼓励和批评,鼓励下属,下属就很很高兴,也乐意为上司卖力气,纵然是责备,下属也会改进,教诲在人才培养当中该当是最主要的。

第二个是甄别。对人才进行甄别,建立档案,对人才进行分门别类。

第三个是保举。便是举荐的意思,如果以为这个人得当做这份事情,就进行保荐。

第三个是超擢。擢便是提升的意思,超擢便是破格提拔,针对非常分外的人才就该当进行提拔。

他的教诲办法有三种:

首先是定期考试,以批答的办法来提高他们的笔墨水平和对事物的剖析判断能力。

二是通过发言,面授机宜,不仅常常找个别人发言,还利用用饭的韶光评论辩论古今,表面上看是漫无边际的闲谈,实际上是在向幕僚传授自己的人生履历和读书心得。李鸿章回顾说有一次李鸿章睡

三是考察人。对付刚到他营中的人,在近一个月的韶光里,多次与他长谈,便是未来进一步不雅观察理解他,看看他在数年军旅生涯中有没有什么上进。要做到对人才用之无误,不仅要察言观色,还要试之以事,验之以效。新人来了,曾国藩常日他们去前哨去演习一段韶光,让他们直接理解湘军的面貌,同时通过他们来理解前哨的情形,并且通过这种办法来鉴别他们的能力。比如李鸿章到来不久,就给他们一项任务,让他随同曾国荃率军进军景德镇。一样平常稽核几项后,曾国藩才会确定幕僚的详细事情。

曾国藩在总结人才培养的主要性时说,天下无现成的人才,也没有现成的知识,大概都是由勉强磨练而出。并且他还特殊重视正面教诲,以积极鼓励,勾引为主。他认为人的可塑性是很强的,哪有固定的道理,如果你常常褒扬鼓励他,就像甘甜的雨露滋润津润禾苗一样 ,他就会康健的成为人才;如果你常常贬斥打击他,就像寒冷的冬霜凌杀万物一样,他就会凋零枯萎,不能成为有用的人才。

曾国藩将人才找到麾下后,会对每个人进行分工,他把事情分为兵事,饷事,吏事,文事。兵事是关于行军打仗的事情,吏事便是怎么去做好一名官员,饷事便是筹集资金,管理财政方面的事情,文事便是怎么当好行政秘书,怎么写好公函,从事教诲,文化,科技等。曾国藩哀求所有到他这里来的人,都要从这四门作业当中选一门,哀求学精。还会按照前面讲的方法进行考察。每一门都有详细的学习内容,比如你想要成为军事家,你就得学习战守、阵势、敌情;如果你是要做文职官员的,就须要学习教养百姓 、缴纳赋税、处理治安 、劝民兴业等方面的知识和技能;如果你是从事财政事情,就须要从税种、开源、节流等方面学习;如果你是从事行政文职的,那就须要学习上报奏疏,草拟公函和往来书函。

五、精神与物质并重的勉励人

给钱。厚薪养兵,湘军士兵的报酬是绿营兵的1倍多,当时绿营兵的报酬基本都养不活家庭,因此大多数人绿营兵都有兼职,根本无心操练,打仗。湘军建立之初,他发给士兵们高薪。每名湘军士兵的月饷为四两多银子,一年五十多两,与一个知县的薪资水平差不多。这样一来,湘军士兵不会分心,战斗力也就有了担保。

高薪养将。不仅士兵报酬高,将领报酬更高。清朝一个总督正常的薪水是一百八十多两,不包括养廉银。而曾国藩的营官,相称于中层管理职员,一个月就能拿到二百两白银。王凯云说,湘军中,统五百人的中层,每年收入三千两,统万人的高层,年入六万两。还有对付曾国藩看重的人才,曾国藩都会先拍人带上银子,帮助其安顿好家里,办理其后顾之忧。像李鸿章到来,曾国藩先给他寄来三百两以安其家。

给名。曾国藩也说:“凡利之所在,当与人共分之;名之所在,当与人共享之。”凡涉及到利益,一定要把稳与人共分;凡涉及到名声,一定要把稳与人共享。这样的人才能造诣大事。在军营里,每次听到曾国藩收复安庆的事情,他都说是胡林翼,多隆阿的事情;谈到左宗棠,李鸿章,称他们为一代名流,不是说自愧不如,便是说打算未及,并且这些都是写在奏折和树心当中。

给出息。在个人发展方面,在传统的科举考试之外,曾国藩打开了另一条晋升之路。只要你有能力,能打仗,能干事,在湘军就可以迅速得到晋升,湘军由此而呈现出了一大批影响那个时期的精良人才,湘军也由此改变了许多人的命运。比如左宗棠,20岁中了举人之后,就一贯结束不前,后来便是在曾国藩的举荐下才得以青云直上的。这对付很多湘军成员来说,可以共享湘军发展所带来的机会,是最大的勉励成分。

六、“立人达人”的用人理念

实在说到用人理念,曾国藩还有一个理念不得不提,那便是“衡才要不拘一格”,不要用完美的标准或者一个标准去衡量所有人。他认为“要以衡才不拘一格,论事不求苛细,无因寸朽而弃连抱,无施数罟以失落巨鳞”,在曾国藩看来,古代名将如何地完美无缺,那是著书人的美化爱崇,并非真实。无论什么样的人物,都是有缺陷的,选拔人才要不拘一格,要不苛求完备,不能因小失落大,因暇弃玉。他在日记里还写道“这天,与李申夫言人才以熏陶而成,不可眼孔太高,动谓无人可用”,他认为人的天赋有上智和下愚,但是这两者的数量都不多,绝大多数介于两者之间,中间部分的走向取决于教诲和勾引,而领导者负有教诲和勾引的任务,若领导者不去自责才德不敷以教养别人,而徒然感叹上等聪慧者不可得到,这好比手执缰绳而说无良马。在曾国藩的理念中,每一个人都是人才。若领导者说无人才可用,这只能说你自己无识人的本事。任务不在别人,而在你自己身上。

而如今,我们动不动就说无人可用的时候,是不是也须要反思一下呢?还有用人的标准,很多企业的招一个人力资源主管时候,给的是主管的报酬,哀求却是人力资源VP的标准……

“立人达人”便是“己欲立而立人,己欲达而达人”,翻译过来便是你想要在这个天下站得住,也要帮助别人站的住,你想有所发展,也要给别人制造发展的良机。这个思想不是曾国藩的原创,是孔役夫的,但是曾国藩把他实践的很好,这是他能够聚拢天下人才的关键。

他认为一个人单独发达是弗成的,这就像一个树很高大,但是没有树枝和树叶,刮风下雨的时候,大家就不会在这颗没有枝干,没有树叶的树下面去,而是跑到别的地方去,以是他用人强调择将分支,让他们各展宏图。

那么立人达人效果如何呢?

有数据有原形,据统计,曾国藩的部下有26人成为总督、巡抚、尚书,有53人成为三品以上的大员。像左宗棠,胡林翼,李鸿章,郭嵩涛,沈葆桢,丁日昌,杨岳斌,彭玉麟等晚清风云人物,都得到过曾国藩的推举和提拔。所谓湘系“文物错落半天下”。夸年夜一点的说,天下一半的官员都是曾国藩的部下。这个里面最著名和有造诣的便是李鸿章和左宗棠。

李鸿章在安徽混了很多年,但一贯没有转机,末了没有办法就去投靠曾国藩,在曾国藩那里呆了几年之后,才出掌一方。

我从找人、选人、造就人、勉励人、用人理念几个角度去总结了曾国藩识人用人的特点,你会创造他并没有什么特殊的窍门,都是我们知道的理念和方法。就像吴春波老师的书《华为没有秘密》一样,曾国藩的识人用人也没有什么秘密。有的是我们有没有较真的劲儿去踏踏实实的实行,去结营寨,打呆仗,而不是企图走捷径,企图一招制敌。

—————————

中原基石e洞察(微旗子暗记ID:chnstonewx):由我国人力资源管理泰斗、咨询业开拓者、《华为基本法》起草人之一的彭剑锋教授领衔,资深媒体人及企业文化咨询专家宋劲松师长西席联合创办,我们努力供应最具原创性、思想性和实践意义的管理文章,是中国顶尖管理智库平台和原创中国管理思想策源地。威信、理性、睿见,高等管理者必读