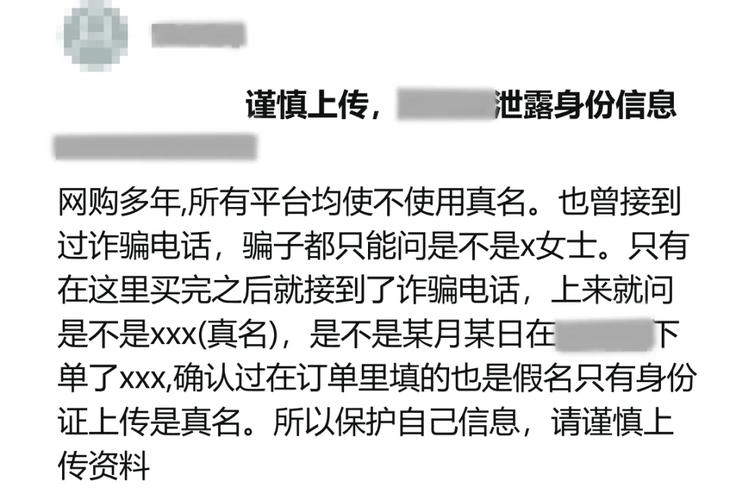

刘师长西席多次通过该电商平台购买外洋商品,真实姓名仅不才单时向平台供应,而在收件人姓名处,他均利用了化名。两年多来,刘师长西席下单后多次接到外洋电话,对方称其在平台所购商品因破损等不能正常清关,哀求他合营处理。接到电话过程中,当地反诈中央亦来电发短信,提醒刘师长西席极可能接到诱骗电话。因对方在诱骗电话中清楚地知道自己订单号码、姓名、电话、地址等,陵犯个人隐私和个人生活安宁,刘师长西席遂起诉哀求电商平台赔罪道歉。

该电商平台辩称,公司经由内部调查,并未创造有个人信息透露,公司已制订一系列规章制度,从软件、硬件等方面对个人信息进行保护。原告证据不敷以证明侵权成立,原告个人信息存在物流等多个环节透露的可能性。

一审法院认为,在案证据显示,电商平台仅为网购过程中会打仗刘师长西席个人信息的多方主体之一,物流企业等均可能打仗上述信息,且电商平台供应了其经营中已采纳的保护用户个人信息的做法和方法,目前无证据显示诱骗方知晓的个人信息内容为电商平台所独占或供应,不敷以证明被告透露了原告个人信息的事实达到民事证明标准高度盖然性的程度,故驳回了刘师长西席的全部诉求。

刘师长西席上诉后,北京四中院经审理后认为,我国《个人信息保护法》第六十九条规定,处理个人信息侵害个人信息权柄造成危害,个人信息处理者不能证明自己没有差错的,应该承担危害赔偿等侵权任务。该电商平台供应了公安部门颁发的“通用电子商务平台”系统、“物流”系统的信息系统安全等级保护第三级备案证明以及一系列安全保护政策,但并不能证明实然层面中,对刘师长西席被透露的个人信息处理环节中尽到了相应的安全管理职责。

涉案订单配送信息记载的收货人姓名为刘师长西席化名,而刘师长西席主见透露的个人信息为其真实姓名、订单号码、电话等。根据平台提交的流程,物流企业节制的信息不包括刘师长西席主见透露的本人真实姓名和身份信息,且刘师长西席主见透露的信息,并非支付信息和收货信息,打消了支付和物流环节。依照上述规定,四中院推定平台对刘师长西席信息透露事宜发生存在差错,故支持了刘师长西席哀求电商平台赔罪道歉的诉求。

来源:北京日报客户端