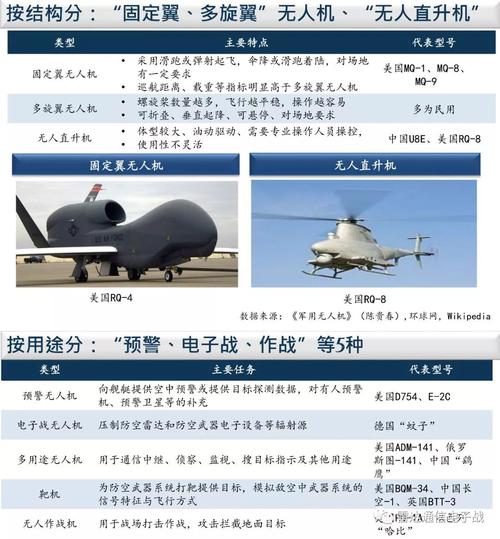

首先,得承认,欧美日国家在无人机领域的技能秘闻确实相称深厚。从军事用场到民用市场,他们的研发和技能运用都是走在前列的。这些国家的科研机构和企业在无人机的设计、材料、传感器等各个方面,都取得了显著的成果。例如,美国的“捕食者”无人机和日本的“蓝色蜻蜓”无人机,都是技能精英们的结晶。然而,为何这些无人机的制造却基本上是在中国进行?

这里面有几个缘故原由,首先是本钱成分。中国作为环球制造业的“霸主”,拥有强大的生产能力以及成熟的供应链。这意味着,纵然在技能上处于上风的国家,若要在制造本钱上反抗中国,险些是不可能的。中国的劳动力本钱低,制造流程高效,因此能以更具竞争力的价格供应无人机产品。

其次,中国在过去几年中对无人机家当进行了大力投资。政府的政策扶持和行业发展的快速推动,使得大量企业纷纭投入到无人机制造中。中国的无人机公司如大疆、亿航等,不仅在海内市场霸占了绝对的份额,更是向外洋扩展,赢得了环球消费者的青睐。

再加上,中国在电子技能、人工智能等领域的发展迅速,这为无人机的创新供应了源源不断的动力。不少科技公司在利用前辈的材料科技和算法,提升无人机的翱翔性能和智能化水平。

此外,中国在无人机市场的商业模式创新也不容忽略。不同于欧美传统的企业模式,中国的无人机公司每每采纳“先行者”策略,通过性价比高的产品吸引消费者,从而迅速盘踞市场。这种灵巧的营销策略,让许多新兴品牌能迅速崛起,而这在欧美日的传统企业中则比较少见。

然而,大家可能会问,这样的局势是不是会导致技能的流失落?确实,这也是一个亟需关注的问题。许多欧美国家意识到,光有技能而没有制造能力,将来可能在国际竞争中处于非常不利的位置。因此,越来越多的企业开始重新核阅自己的生产链,探索将部分制造环节移回本土的可能性。目前,美国和欧洲的一些高科技企业,正试图通过投资和互助的办法,重修自己的无人机制造能力。

但这种转变并不是一件随意马虎的事情,尤其在当前的经济环境下。制造业须要巨额的投资,以及稳定的政策支持。而中国的制造能力,正是利用了这些年来极具竞争力的成本和人力资源积累。虽然欧美日有着巨大的技能上风,但在实际的生产和本钱掌握上,他们面临着重重压力。

末了,不得不提的是国际关系的繁芜性。随着中美贸易战等地缘政治紧张关系的加剧,欧美日国家在无人机领域的策略也在悄然变革。越来越多的国家开始意识到,依赖单一供应链可能会形成风险,因此希望分散风险,通过多元化的供应链来保障自身的安全。

总的来说,欧美和日本等国拥有精良的无人机技能,是由于他们的科研和开拓履历丰富。但由于本钱、投资、市场策略以及国际形势等多方面的缘故原由,无人机的制造逐渐向中国倾斜。未来在这一领域的竞争将如何演化,值得我们持续关注。