我们都知道同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引。原子核和电子是异种电荷,为什么不会相互吸引?

原子构造的发展100多年前,这个问题同样困扰着很多科学家。最早提出原子模型的是汤姆孙,他提出了枣糕模型,在这个模型中:

原子是球形的,正电的物质均匀分布于球体内,而带负电的电子一颗一颗地镶嵌在球面上。

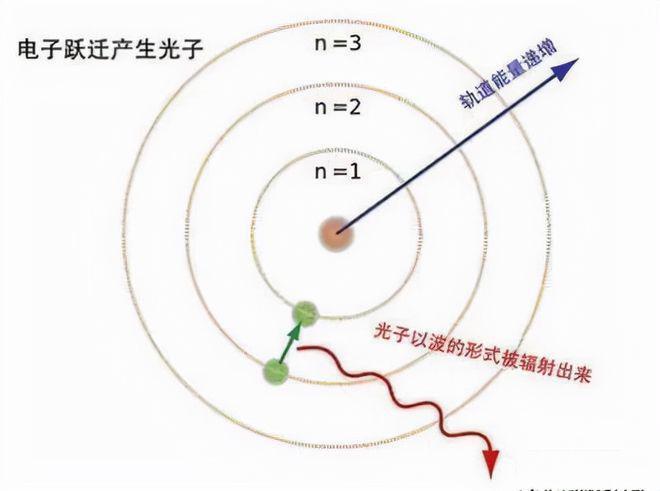

后来,他的学生卢瑟福也提出了一个原子模型,这个模型电子是在原子核核外做圆周运动的,这也被我们称为行星模型。但这个模型有个致命问题,根据麦克斯韦电磁学理论,电子末了还是要被镶嵌到原子核上,切实其实便是变种的枣糕模型。

再到后来,卢瑟福有个学生叫做波尔,它为理解决这个问题,提出了其余一个原子模型,我们可以叫做太阳系模型。他认为原子内部就像是太阳系一样,原子核就好比太阳,而电子就像行星一样,有一个个轨道,它们在轨道上运动。但是这个模型也弗成,由于理论虽然俊秀,但是用到氦元素原子时,就不太灵了。

末了,办理问题的是波尔的学生海森堡,他提出了不愿定性事理。在这个理论中,电子在原子核外,呈现电子云的形式。

但问题来了,这样就逼真实实在保了电子可以不掉落到原子核内么?

水往低处流实际上,你听到这里,还是以为不太靠谱了。实际上,还存在着两个缘故原由。我们先来说的一个,我们都知道,水是往低处流的。这种征象并不是有时,说白了它是能量最低事理造成的。万物都是“

如果电子掉落到原子核内,电子会和质子反应,天生一个中子。(这个过程还会中微子的涌现,不过由于中微子质量特殊特殊小,不影响终极结果,因此,我们就不把它算在内)

那问题来了,这个反应能自发进行么?

实际上并不能,核心事理就在于

“电子+质子的总能量”<“中子的能量”

可能你要问了,它们不都是是物质粒子么?为什么还会有能量这说法?

这就要说到爱因斯坦的质能等价了,这个理论见告我们一个道理,那便是质量和能量实在是一个东西的两个体现,质量里是有能量的,能量里是有质量的。它们是相互对应的关系,详细的对应便是E=mc^2。因此,我们可以得到微不雅观粒子的能量。

电子的能量是:0.510 MeV质子的能量是:938.272 MeV中子的能量是:939.565 MeV

因此,电子和质子的总能量便是0.510 MeV+938.272 MeV=938.782 MeV,这个能量要小于中子的能量。因此,电子和质子并没有办法自发反应,除非有能量的输入。

相反,正是由于中子的能量要大于质子和电子的能量,中子在弱相互浸染下,是有一定概率发生衰变,成为一个质子和电子的,这就要远比质子和电子反应天生中子随意马虎的多。

这里,我们再多补充一句,之以是会这样中子的质量(能量)要略大于质子质量(能量),更实质的缘故原由在于构成它们的夸克的种类不一样。

质子是由2个上夸克、1个下夸克构成的;中子是由1个上夸克、2个下夸克构成的。

而下夸克的质量是不同于上夸克的,这才导致了质子和中子的质量有些许不同。(下表中,每个格子的左上角第一行便是质量栏)

泡利不相容事理

除了上文说到的问题之外,还存在一个阻拦电子进入原子核的关卡,我们可以理解成一种规则,这个规则就叫做泡利不相容事理。

这便是科学家泡利通过剖析实验结果得到的一个理论,详细的表述是,

两个全同的费米子不能处于相同的量子态。(常见的费米子就有电子和夸克)

下图中,左侧这三列内的粒子便是费米子。(当然,还不止这些,像质子和中子也是费米子。)

这定义看起来很唬人,不过你可以大致理解成电子也是须要排座次的,也讲究先来后到,相同状态的电子不能有第二个一摸一样的。这就导致,电子在原子核外要好好排排坐,能都往靠近原子核的方向去挤。

于是,由于泡利不相容事理的存在,就会产生一种量子效应,叫做电子简并态,它们会产生向外的压力,来抵抗把电子往原子核内压的力。

在宇宙中有一种胆怯的天体叫做中子星,它们便是由于电子简并态没有扛住自身的引力,以是,电子就被压到了原子核内。但是中子也有简并态,中子的简并态抵抗住了自身引力。但更为胆怯的黑洞,便是连中子的简并态都没抵抗住自身引力。

末了我们来总结一下,电子和质子的总能量要小于中子的能量,根据能量最低事理,电子和质子不能自发的发生反应。同时,又由于电子简并态的存在,它可以抵抗外来的压力把电子压入原子核内。这是由于两个缘故原由,担保了电子不会掉入到原子核内。